いたや内科クリニックブログ

CLINIC BLOG

-

- いたや内科クリニックブログ

- 東中野で花粉症治療をするならいたや内科へ

東中野で花粉症治療をするならいたや内科へ

2025.08.19

毎年つらい花粉症の症状にお悩みなら、東中野駅から徒歩すぐのいたや内科へ。くしゃみ・鼻水・目のかゆみなどの症状に合わせて、内服薬や点鼻薬、注射など幅広い治療法をご用意しています。地域のかかりつけ医として、一人ひとりに合った花粉症対策をサポートします。

花粉症とは?

花粉症は、植物の花粉が鼻や目の粘膜に付着し、免疫システムが過剰に反応することで起こるアレルギー性疾患です。医学的には「季節性アレルギー性鼻炎」と呼ばれ、日本では特にスギ花粉症が代表的で、毎年多くの方が悩まされています。近年では国民病とも言われるほど、発症率は高くなっています。

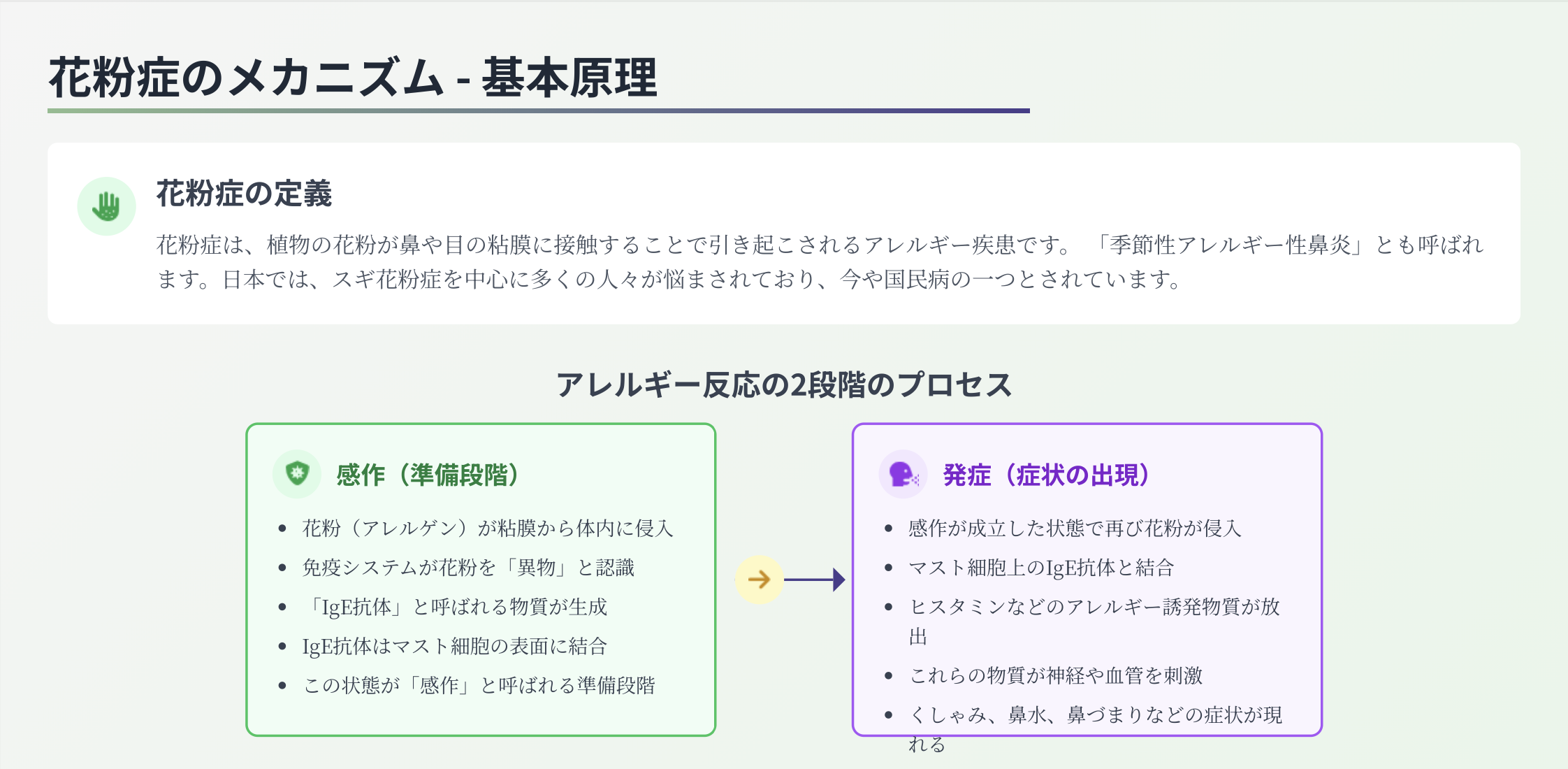

アレルギー反応の2段階プロセス

1. 感作(準備段階)

最初に体が花粉(アレルゲン)に接触した際、免疫システムはそれを「異物」と認識します。

-

花粉が粘膜から体内に侵入

-

免疫細胞が花粉を「敵」と判断

-

IgE抗体と呼ばれる物質を作り出す

-

IgE抗体は「マスト細胞」と呼ばれる免疫細胞の表面に結合

この時点では症状は現れませんが、次の発症準備が整った状態となります。これが「感作」です。

2. 発症(症状の出現)

翌年以降など、再び同じ花粉が体内に入ると、免疫反応が急速に進みます。

-

花粉がマスト細胞上のIgE抗体と結合

-

その刺激により、ヒスタミンやロイコトリエンといった化学物質が放出

-

これらが神経や血管を刺激し、典型的な花粉症の症状が出現

具体的な症状には以下があります:

-

くしゃみ

-

水っぽい鼻水

-

鼻づまり

-

目のかゆみや充血

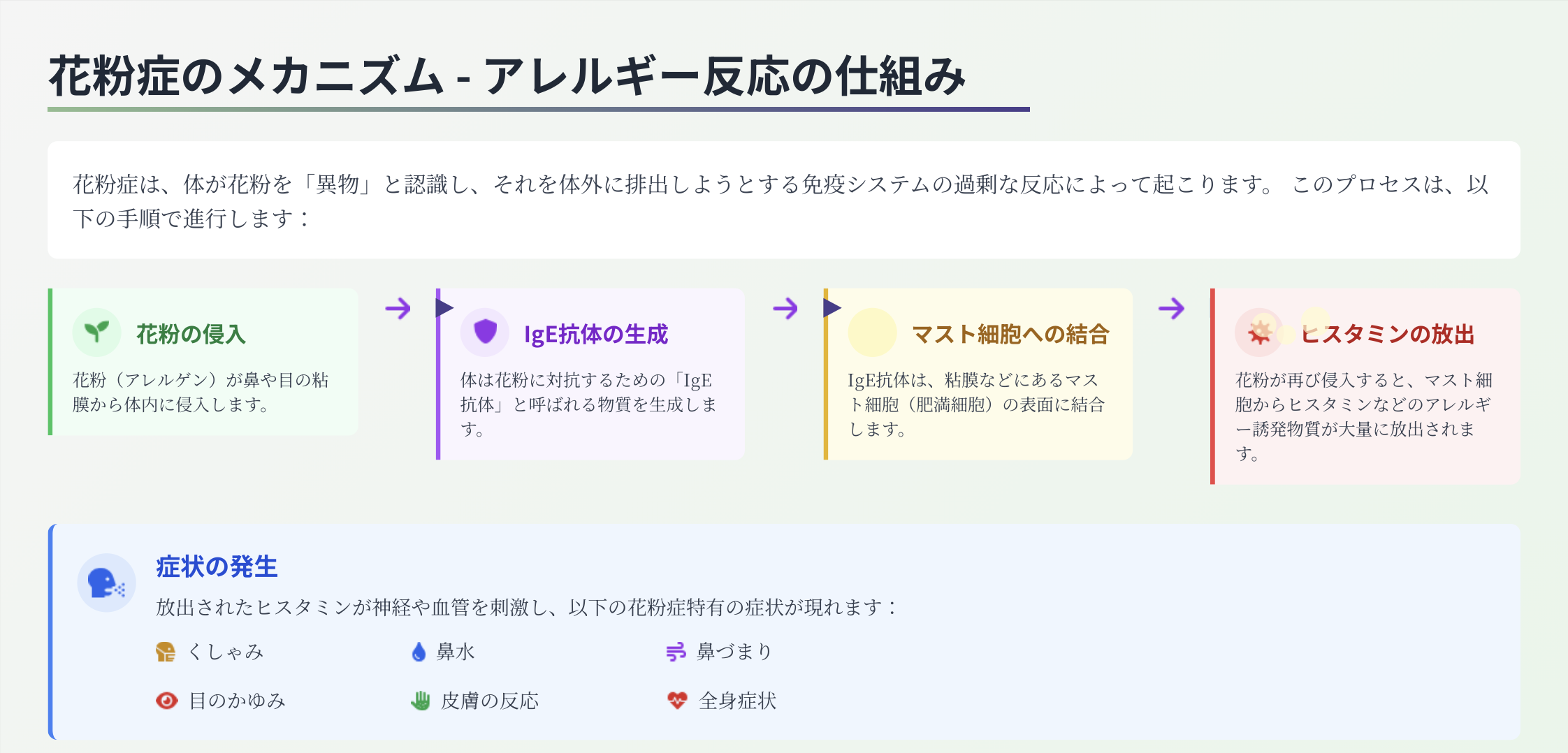

アレルギー反応の仕組み

1. 花粉の侵入

花粉が鼻や目の粘膜から体内に入り込みます。これがアレルギー反応の引き金となります。

2. IgE抗体の生成

免疫システムは花粉を「敵」と認識し、対抗するためにIgE抗体を作り出します。

3. マスト細胞への結合

生成されたIgE抗体は、鼻や目の粘膜に存在するマスト細胞(肥満細胞)の表面に結合し、待機状態となります。

4. ヒスタミンの放出

再び花粉が体内に侵入すると、IgE抗体がこれを感知。マスト細胞からヒスタミンやロイコトリエンなどの化学物質が一斉に放出されます。

5. 症状の発生

放出されたヒスタミンが神経や血管を刺激し、花粉症の特徴的な症状が引き起こされます。

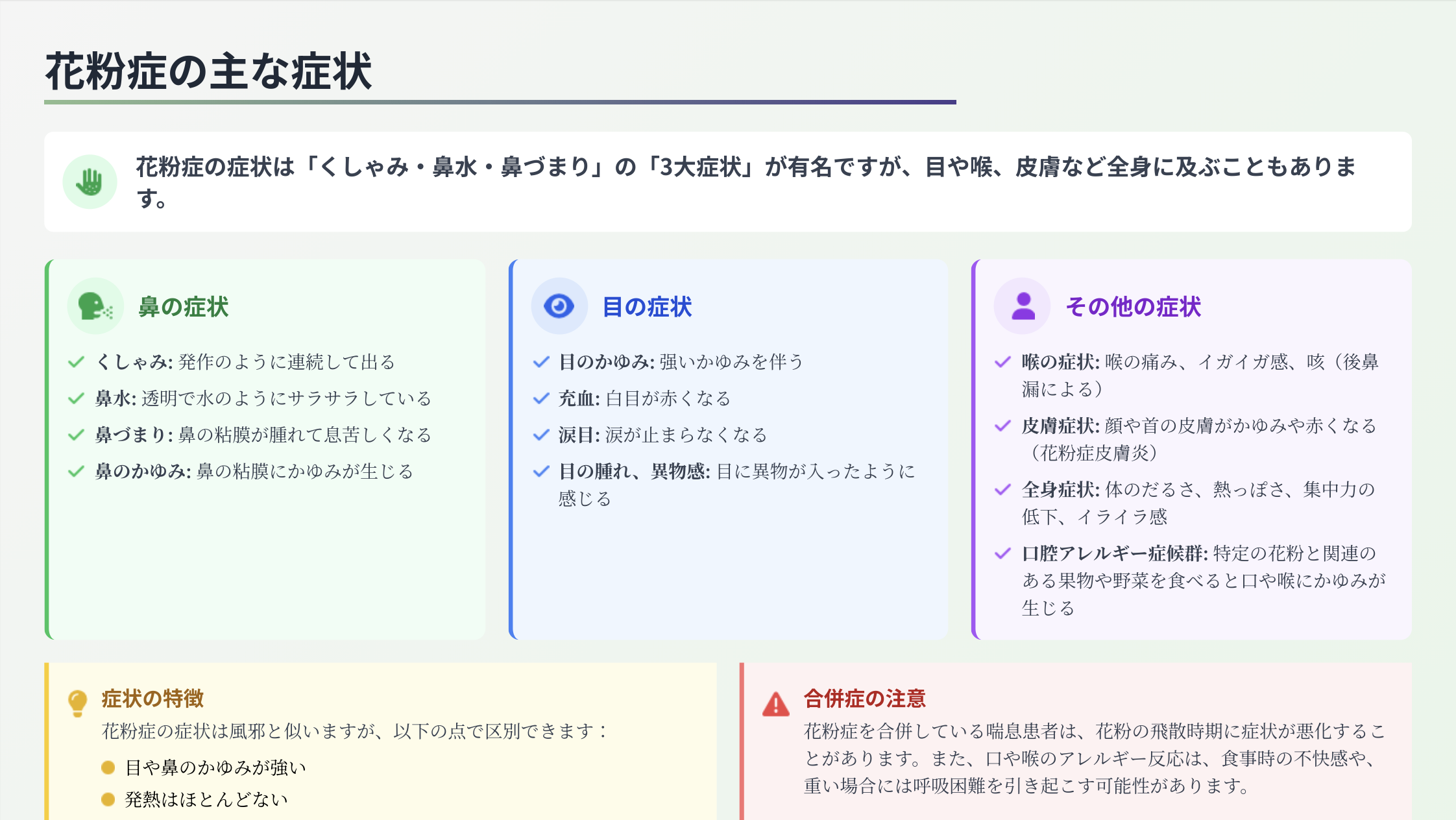

花粉症で現れる症状

-

くしゃみ:異物を排出しようとする反射反応

-

鼻水:粘膜を洗い流して異物を排除

-

鼻づまり:血管拡張による粘膜の腫れ

-

目のかゆみ・充血:結膜の過剰反応

-

皮膚の反応:かゆみや湿疹として現れる場合もあり

-

全身症状:強い倦怠感や集中力低下を伴うこともある

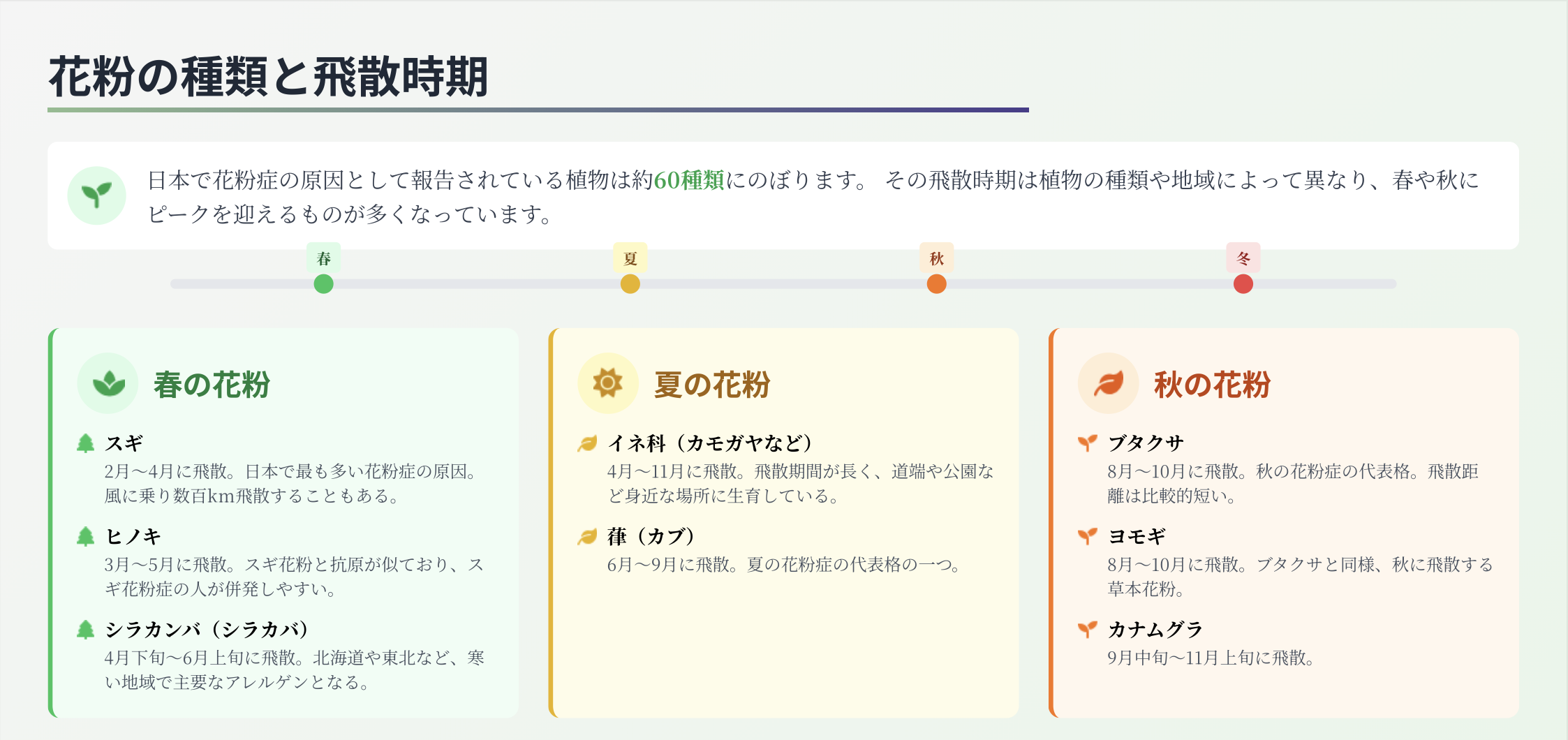

春の花粉

スギ(2月~4月)

日本における花粉症の最大の原因です。風に乗って数百km先まで飛散することがあり、広範囲に症状をもたらします。

ヒノキ(3月~5月)

スギに続いて飛散が始まります。スギと抗原が似ているため、スギ花粉症の患者さんはヒノキ花粉でも症状が出やすいのが特徴です。

シラカンバ(シラカバ)(4月下旬~6月上旬)

北海道や東北など寒冷地域で多い花粉です。スギやヒノキが少ない地域では、この花粉が主要な原因となります。

夏の花粉

イネ科(カモガヤなど)(4月~11月)

飛散期間が長く、道端や公園、河川敷など身近な場所で多く見られます。春から秋まで注意が必要です。

カブ(葎)(6月~9月)

夏の代表的な花粉で、雑草として広く生育しています。

秋の花粉

ブタクサ(8月~10月)

秋の花粉症の代表格。飛散距離はスギなどに比べると短いですが、身近な草地に多く発生します。

ヨモギ(8月~10月)

ブタクサと同様に秋の花粉症を引き起こします。キク科植物にアレルギーのある方は注意が必要です。

カナムグラ(9月中旬~11月上旬)

秋の後半に飛散し、晩秋まで症状を引き起こす原因となります。

目の症状

花粉症は鼻だけでなく、目にも症状を引き起こします。

-

目のかゆみ:強いかゆみで、こすりたくなるほどの不快感。

-

充血:白目が赤くなり、見た目にも症状が現れます。

-

涙目:涙が止まらず、日常生活に支障をきたすことがあります。

-

腫れ・異物感:まぶたが腫れたり、目にゴロゴロと異物が入ったような感覚があります。

その他の症状

花粉症は全身に影響を及ぼすことがあります。

-

喉の症状:喉のイガイガ感、痛み、咳(後鼻漏による)。

-

皮膚症状:顔や首の皮膚が赤くなったり、かゆみを伴う(花粉症皮膚炎)。

-

全身症状:体のだるさ、微熱感、集中力低下、イライラ感など。

-

口腔アレルギー症候群:特定の果物や野菜(リンゴ、モモ、キウイなど)を食べた際に口や喉にかゆみが出ることがあります。

花粉症と風邪の違い

花粉症は風邪と間違えられやすいですが、次のような特徴があります。

-

目や鼻のかゆみが強い

-

発熱はほとんどない

-

症状が花粉の飛散シーズン中ずっと続く

合併症への注意

花粉症を合併している喘息患者さんは、花粉の飛散期に症状が悪化することがあります。また、口腔アレルギー症候群が重度の場合は、まれに呼吸困難を引き起こす可能性もあるため注意が必要です。

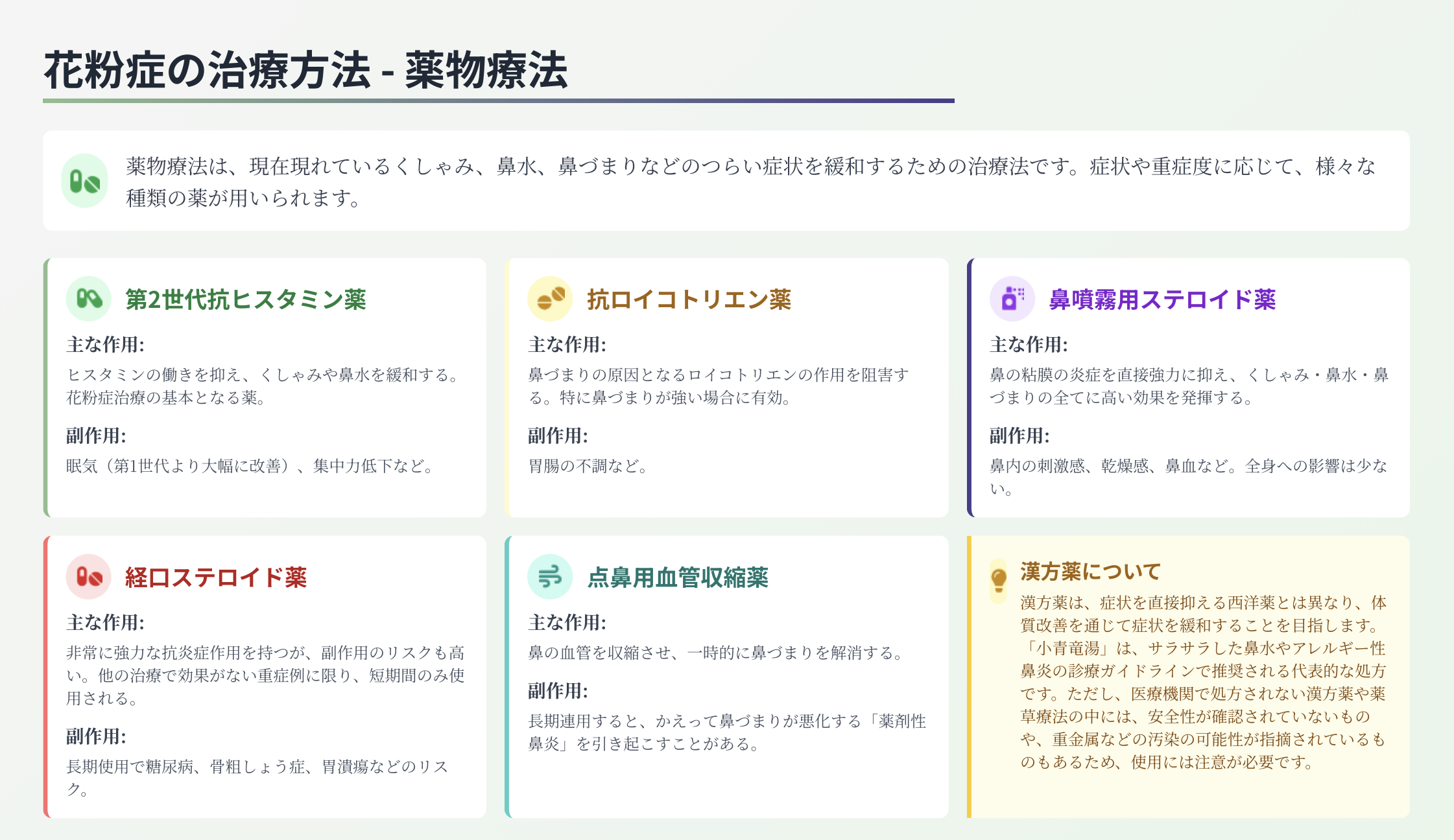

主な薬の種類と特徴

■ 第2世代抗ヒスタミン薬

-

作用:アレルギー反応で放出されるヒスタミンの働きを抑え、くしゃみ・鼻水を軽減します。花粉症治療の基本薬。

-

副作用:眠気や集中力低下が起こる場合がありますが、第1世代より大幅に改善されています。

■ 抗ロイコトリエン薬

-

作用:鼻づまりの原因物質であるロイコトリエンの働きを阻害し、特に鼻づまりが強い症状に効果的。

-

副作用:まれに胃腸障害などがみられることがあります。

■ 鼻噴霧用ステロイド薬

-

作用:鼻の粘膜の炎症を直接抑え、くしゃみ・鼻水・鼻づまりのすべてに高い効果を発揮します。

-

副作用:鼻の乾燥感や刺激感、鼻血が起こることがありますが、全身への影響はほとんどありません。

■ 経口ステロイド薬

-

作用:非常に強力な抗炎症作用があります。他の治療で十分な効果が得られない重症例に短期間のみ使用します。

-

副作用:長期使用で糖尿病、骨粗しょう症、胃潰瘍などのリスクがあるため注意が必要です。

■ 点鼻用血管収縮薬

-

作用:鼻の血管を収縮させて一時的に鼻づまりを解消します。

-

副作用:長期使用は避けるべきで、連用すると「薬剤性鼻炎」を引き起こす可能性があります。

漢方薬による補完療法

西洋薬に加えて、漢方薬も選択肢の一つです。

-

小青竜湯(しょうせいりゅうとう):水のようなサラサラした鼻水が出るタイプに有効で、ガイドラインでも推奨されています。

-

注意点:医療機関で処方されない漢方薬や民間療法の中には、安全性が十分に確認されていないものもあり、重金属汚染などのリスクも報告されています。必ず医師や薬剤師に相談してください。

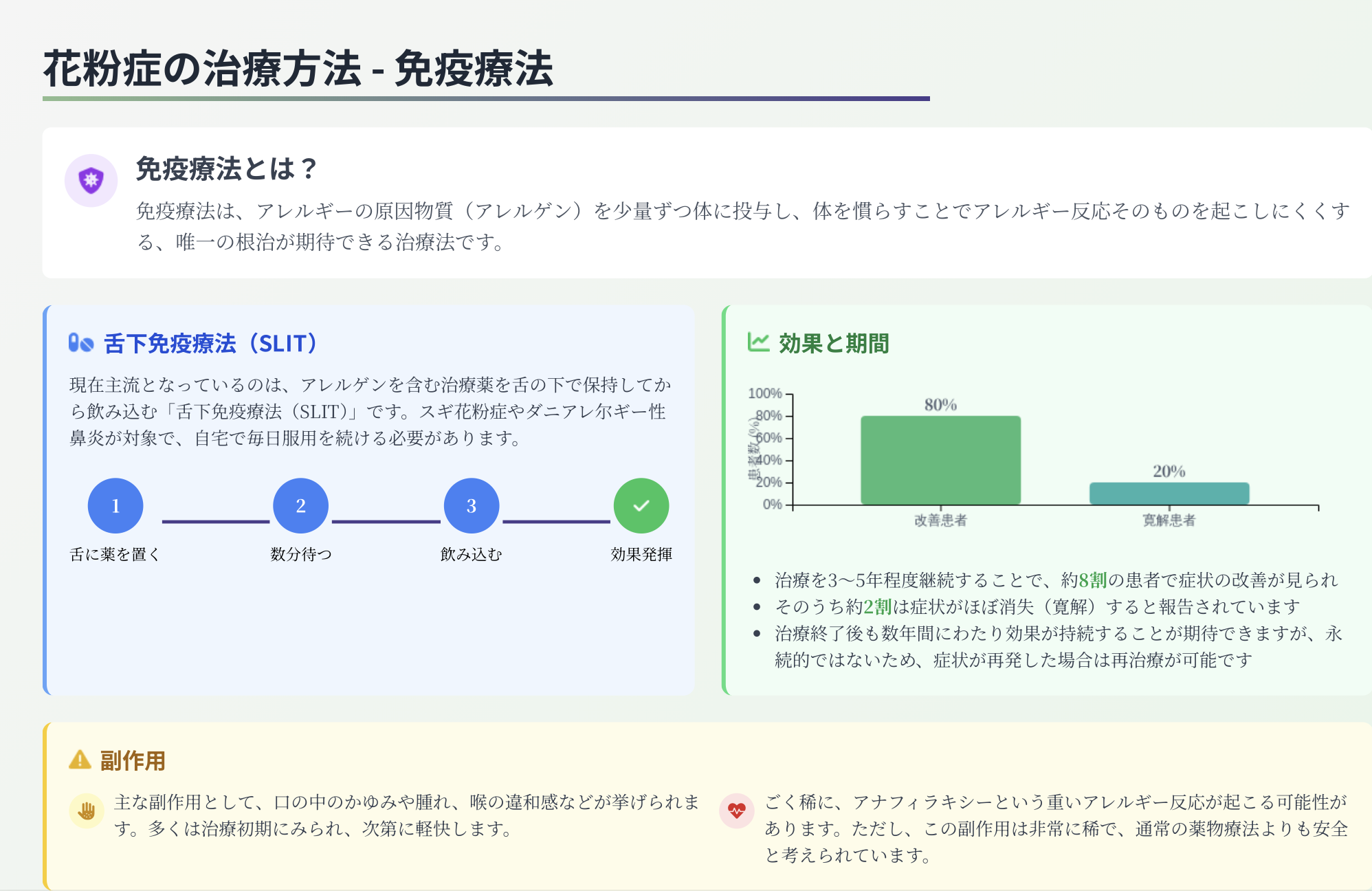

舌下免疫療法(SLIT)の仕組み

現在、日本で主流となっているのが 舌下免疫療法(SLIT:Sublingual Immunotherapy) です。

スギ花粉症やダニアレルギー性鼻炎に対して保険適用されており、自宅で毎日続けられるのが特徴です。

手順

-

舌の下にアレルゲンを含む薬を置く

-

数分間保持する

-

その後飲み込む

この手順を毎日繰り返すことで、徐々に体を花粉に慣らし、症状が軽減していきます。

効果と治療期間

-

治療期間:およそ 3〜5年 の継続が必要です。

-

効果:研究報告では、

-

約 80%の患者で症状が改善

-

そのうち 20%前後は症状がほぼ消失(寛解)

とされています。

-

さらに、治療終了後も数年間は効果が持続することが多く、生活の質を大きく改善できる点が魅力です。ただし、効果が永続的とは限らず、症状が再発した場合は再治療が可能です。

副作用と安全性

舌下免疫療法は比較的安全性が高い治療ですが、副作用がまったくないわけではありません。

-

よく見られる副作用

-

口の中のかゆみ

-

口腔内の腫れ

-

喉の違和感

-

これらは治療初期に多くみられますが、多くの場合は数日〜数週間で軽快します。

-

ごく稀な副作用

-

アナフィラキシー(強い全身アレルギー反応)

発生頻度は非常に低く、通常の薬物療法よりも安全性が高いと考えられています。

-

1. 花粉との接触を避ける工夫

-

花粉情報の確認

テレビやウェブサイトで花粉飛散情報をチェックし、飛散量が多い日や時間帯(昼前後・夕方)の外出を控えましょう。 -

外出時の装備

-

顔にフィットするマスク

-

花粉症用メガネやゴーグル

-

つば付き帽子

これらを着用することで、鼻・目・喉に花粉が入るのを防ぎます。

-

-

衣類の選び方

-

花粉が付着しにくいポリエステルなどツルツルした素材を選ぶ

-

花粉がつきやすいウールやフリースは避ける

-

-

帰宅後のケア

家に入る前に衣類や髪に付いた花粉を払い落とし、すぐに洗顔・うがい・鼻うがいをして花粉を洗い流すことが効果的です。

2. 室内環境の整備

-

換気の工夫

花粉が多い時間帯は窓を閉め、換気は花粉の少ない早朝や夜間に短時間で行いましょう。 -

掃除

床・カーテン・家具に付着した花粉をこまめに掃除機や濡れた布で除去することが大切です。 -

フィルターの設置

通風口に花粉フィルターを取り付けると、室内に入る花粉を減らせます。 -

洗濯物・寝具

室内干しを基本とし、外に干した場合は取り込む前にしっかりはたいて花粉を落としましょう。

3. 免疫機能を維持する生活習慣

-

十分な睡眠と規則正しい生活

睡眠不足は免疫バランスを崩し、花粉症症状を悪化させます。 -

栄養バランスの良い食事

野菜・魚・発酵食品を積極的に摂取し、体の免疫力をサポートしましょう。 -

適度な運動とストレス解消

軽い運動や趣味の時間でストレスを減らすことも症状緩和につながります。 -

生活習慣の見直し

-

喫煙:鼻や喉の粘膜を傷つけ、症状を悪化させるため控える

-

アルコール:血管を拡張させ鼻づまりを悪化させるため、過剰摂取は避ける

-

所在地とアクセス

-

住所

〒164-0003

東京都中野区東中野3-8-9 東中野医療ビル2階 -

電話番号

03-3366-3300 -

アクセス

-

JR総武線「東中野駅」西口より徒歩約1~2分

-

都営大江戸線「東中野駅」A2出口より徒歩約2分

-

駅から近く、雨の日や体調不良時でも通院しやすいのが大きな特徴です。

診療科目

いたや内科クリニックでは、以下のような幅広い診療に対応しています。

-

内科全般

-

循環器内科

-

糖尿病内科

-

アレルギー科

-

呼吸器内科

-

睡眠時無呼吸外来

一般的な体調不良から、生活習慣病、アレルギー、睡眠障害まで、幅広く相談することができます。

院長情報

-

院長: 板谷 英毅 医師

-

資格・専門

-

循環器専門医

-

総合内科専門医

-

日本睡眠学会専門医

-

大学病院での豊富な臨床経験を活かし、循環器や睡眠医療を専門としながら、内科全般を幅広く診療しています。

診療時間

-

平日: 9:00~12:00 / 14:00~18:00

-

土曜: 9:00~14:00(昼休みなし)

-

休診日: 水曜・日曜・祝日

土曜日も午後2時まで診療しているため、平日に忙しい方でも受診しやすい体制です。

予約と受診方法

-

予約不要で受診可能

当日来院すれば診察を受けられるため、急な体調不良でも安心です。 -

公式サイト

いたや内科クリニック公式サイト

東中野駅からの位置

-

東中野駅 → いたや内科クリニック

徒歩約1~2分で到着でき、通いやすさも魅力です。

アレルギー検査による正確な診断

治療の第一歩は、アレルゲン(アレルギーの原因物質)を特定することです。

当院では 特異的IgE抗体検査(採血) を実施し、スギやヒノキ、ダニ、ハウスダストなど、どのアレルゲンが症状の原因となっているかを正確に把握します。

これにより、 患者さまごとに最適な治療方針を立てることが可能 になります。

対症療法 – 症状を和らげる治療

花粉症のつらい症状を軽減するために、以下の治療を組み合わせて行います。

-

内服薬

眠気の少ない 第2世代抗ヒスタミン薬 を中心に処方 -

点鼻薬・点眼薬

鼻づまりや目のかゆみに直接アプローチ -

注射療法

症状が強い場合には、ステロイド注射やヒスタグロビン注射を検討

これらは「症状を抑えること」を目的とした治療(=対症療法)です。

根治療法 – 免疫を改善する治療

花粉症を「根本的に改善する」ことを目的とした治療が、アレルゲン免疫療法(舌下免疫療法) です。

-

対象

スギ花粉症(シダキュア®)

ダニアレルギー(ミティキュア®) -

特徴

-

注射の必要がなく、自宅で毎日内服可能

-

3〜5年の継続で効果が期待できる

-

治療効果の実績

研究報告によると、舌下免疫療法を3〜5年間継続すると約8割の患者で症状が改善。さらに 約2割は「寛解(ほぼ症状が消失)」 まで到達するとされています。

治療終了後も数年間は効果が持続することが期待でき、花粉症シーズンを快適に過ごせる可能性が広がります。

専門医による質の高い診療

当院の院長は、循環器内科と睡眠医療の専門医資格を有しています。

花粉症のようなアレルギー疾患にとどまらず、高血圧や糖尿病などの生活習慣病、さらには睡眠時無呼吸症候群まで、総合的な観点から診療を行います。

「症状だけを治す」のではなく、背景にある疾患リスクまで見据えたアプローチが可能です。

抜群のアクセス

JR総武線・都営大江戸線 「東中野駅」から徒歩1~2分 という好立地にあり、通院の負担が少ない点も大きな魅力です。

地域医療のゲートキーパーとして、気軽に何でも相談できる「かかりつけ医」を目指しています。

予約不要で受診可能

予約なしで当日の受診が可能 です。

急な体調不良や、忙しくて予定が立てにくい方でも安心してご利用いただけます。

また、月曜から土曜まで診療しており、平日は午前・午後、土曜日も昼休みなしで診療を行っているため、ライフスタイルに合わせて受診できます。

迅速な検査体制

院内には最新の検査機器を備えており、血液検査の結果が即日判明するなど、迅速な診断が可能です。

また、アレルギー検査(特異的IgE抗体検査) によって花粉症の原因物質を特定し、より適切な治療につなげます。

患者さまの不安を最小限にし、早期の治療方針決定をサポートします。

東中野で駅近くの病院をお探しなら、「いたや内科」

東京都中野区東中野3-8-9 東中野医療ビル2階

Googleマップで見る

クリニック紹介

クリニック紹介

診療のご案内

診療のご案内

いたや内科クリニックブログ

いたや内科クリニックブログ

03-3366-3300

03-3366-3300