いたや内科クリニックブログ

CLINIC BLOG

-

- いたや内科クリニックブログ

- 糖尿病治療で評判の東中野クリニック!最新治療法を提供中

糖尿病治療で評判の東中野クリニック!最新治療法を提供中

2025.01.03

糖尿病は完治が困難な病気とされていますが、今もなお最新の治療法が研究され続けています。この記事では、糖尿病の概要を紹介したうえで、東中野で診断・治療が可能なクリニックを紹介します。

糖尿病治療で評判の東中野クリニック!最新治療法を提供中|糖尿病になる原因

糖尿病治療で評判の東中野クリニック!最新治療法を提供中|糖尿病の主な症状

糖尿病治療で評判の東中野クリニック!最新治療法を提供中|糖尿病の診断方法

糖尿病治療で評判の東中野クリニック!最新治療法を提供中|糖尿病の治療法

糖尿病治療で評判の東中野クリニック!最新治療法を提供中|東中野で糖尿病の治療が可能なクリニックを紹介

糖尿病治療で評判の東中野クリニック!最新治療法を提供中|まとめ

糖尿病治療で評判の東中野クリニック!最新治療法を提供中|はじめに

糖尿病は日本国内だけではなく、世界的に見ても患者数が増え続けている病気です。

近年の世界の有病率は5億3700万人程度で、2045年には7億8300万人程にまで増加すると予想されています。

世界の10人に1人が糖尿病に罹っているという状況です。

糖尿病が直接命にかかわるということはありませんが、それがきっかけとなって高血糖や動脈硬化、また様々な合併症を引き起こすリスクがあります。

この記事では、糖尿病の原因や症状、診断方法、一般的な治療法、最新の治療法を解説したうえで、東中野で糖尿病の治療が可能なクリニックを紹介します。

なお、こちらのページでは、これまで不可とされていた糖尿病の完治についての記事があったので、あわせてご覧ください。

糖尿病治療で評判の東中野クリニック!最新治療法を提供中|糖尿病になる原因

糖尿病を理解するには、まず各タイプについて知っておく必要があります。

タイプは大きく2つに分けることができます。

1型糖尿病

膵臓のランゲルハンス島という部分に炎症が起こって、インスリンを作る膵β細胞が壊された結果インスリン不足となり血糖値が上がるタイプの糖尿病です。

肥満の人が罹るイメージのある糖尿病ですが、1型は痩せ型の人でも発症します。

1型糖尿病を発症する原因は、現時点で明確になっていません。

ただし、遺伝的な要素に加えてウイルス感染やストレス過多によって免疫機能が本来とは異なる作用をしてしまうことが原因という可能性が示唆されています。

自己免疫は本来、体に入ってきた細菌やウイルスを攻撃して守る役割を持っていますが、様々な要因によって膵β細胞を攻撃対象としてしまう状態がこの1型です。

90%程は自己免疫が関与する「1A型」に分類されるものであり、残り10%は突発性の「1B型」となります。

1型は「緩徐進行1型糖尿病」「劇症1型糖尿病」という分類をされあることもあります。

緩徐進行1型糖尿病は、当初2型糖尿病のような状態で発症したものの少しずつ1型の特徴が表れてくるため2型と誤診されることもあります。

劇症1型糖尿病は、初めて高血糖値の状態になったかと思えばその後急激に症状が悪化するものです。

日本人において1型を発症することは少なく、北欧諸国に多く見られるという地域差がある他、日本国内においては女性の方が多い傾向にあります。

ただし、欧米では若干男性の方が多い結果となっています。

さらに若年に発症することが多く、思春期以降は発症率が低下するという結果は出ているものの成人以降で発症する例もあります。

このように1型は傾向に関しても一概には言えない状況です。

2型のように生活習慣によって発症するものでもなく、原因がはっきりしない部分が多いため予防も困難というのが実情です。

ただし万が一発症してしまった場合も、早期にインスリンの投与を始めて血糖値をコントロールし続ければ、健常な体とほぼ同程度の状態で過ごすことができる可能性があります。

2型糖尿病

日本人に多いタイプの糖尿病で、中高年や肥満の人が多く発症する傾向にあります。

また、1型よりも自覚症状が表れづらく、気づかないうちに進行していることが多いです。

原因は遺伝の可能性も考えられていますが、食べ過ぎや運動不足、不規則な生活リズムといった生活習慣やストレスが直接の原因である可能性が高いとされているタイプです。

外見からは肥満には見えない人でも、内臓に必要以上の脂肪がついてしまうメタボリックシンドロームの状態になっている人が発症することもあります。

2型は、インスリンの分泌量が不足または出なくなったり、分泌されるタイミングが悪かったりという「インスリン分泌低下」、分泌はされるものの十分に作用しなくなる「インスリン抵抗性」の2種類に細分化されます。

2型の場合は生活習慣が関与する可能性が高いため、医師による治療とあわせて生活習慣の改善を続ける必要もあります。

予防法としては、普段からバランスの良い食生活を摂る、適度な運動をする、ストレスを発散する、規則正しい生活をするということが効果的です。

これら1型、2型には、いずれも膵臓とインスリンの働きが関連しています。

健康な人の場合は、食事によって摂取した糖質をブドウ糖に変え、体のエネルギーとして利用するため全身に送られます。

人間にとって必要不可欠なブドウ糖ですが、食事によって一時的にその量が多くなると高血糖の状態になります。

これを抑える作用をするのが膵臓から分泌されるインスリンなどのホルモンです。

膵臓のランゲルハンス島という部位を構成するβ細胞で血糖値が上がったことを感知し、必要な分のインスリンを分泌するという仕組みです。

インスリンには血糖値を抑制するだけではなく、ブドウ糖を細胞に取り込む役割もあります。

ホルモンには、他にグルカゴンやガストリンなどがあります。

なお、「ブドウ糖の量=血糖値」と考えて問題ありません。

それに対して糖尿病患者の場合は、食事で高血糖となっても十分なインスリンが分泌されなかったり、分泌されても作用が少ないことによって血糖値が下げられない状態になります。

それでも人間の体は危険な高血糖の状態をなんとか下げようとしますが、それが起因となって様々な症状を引き起こすというメカニズムです。

2型は「インスリン分泌低下」と「インスリン抵抗性」の2タイプがあることを前述しましたが、前者は膵臓の機能が低下することによって必要な量のインスリンが分泌できなくなってしまう状態を指します。

後者では、インスリンは十分に分泌できているものの、うまく作用しない状態を指します。

この2タイプはどちらか一方に偏るというわけではなく、両立していることもあり、その症状の優位性によって治療方針なども変わってきます。

こちらのページでも糖尿病のメカニズムについて詳しくまとめられていたのであわせてご覧ください。

糖尿病治療で評判の東中野クリニック!最新治療法を提供中|糖尿病の主な症状

糖尿病になった場合の初期症状は、1型、2型と大きな違いはありません。

ただし、一般的に2型の方が自覚症状として表れづらいと言われています。

主な初期症状としては喉の渇き・多飲、多尿・頻尿、体重の減少、目のかすみ、手足の痺れ、全身の倦怠感、傷が治りづらい、肌の乾燥などが挙げられます。

インスリンが分泌されないことで血糖値が高くなり尿糖が排出されます。そうすると浸透圧利尿が増えて脱水症状が起こります。

当然ながら脱水状態になれば飲み物を欲すため多飲し、多尿・頻尿になるという繰り返しが引き起こされます。

糖尿病になった場合の尿には多くのブドウ糖が含まれるため、普段感じることのない独特な甘酸っぱい臭いがすることがある他、尿に血液が混ざることもあります。

また体にエネルギーを送るインスリンが作用しないことで十分なエネルギーを確保できず、しっかり食べているにもかかわらず痩せていきます。

疲れやすく、常に倦怠感がある状態にもなるでしょう。

さらにインスリンが全く出ない状態になると、昏睡状態や命に関わる可能性も高くなります。

糖尿病による昏睡は糖尿病性昏睡と呼ばれ、主に「糖尿病性ケトアシドーシス」と「高浸透圧高血糖状態」に分けられます。

糖尿病性ケトアシドーシスは1型に多い症状で、糖尿病発症時やインスリン注射を中断した際、感染症や外傷が原因でインスリンの必要性が増した時に発症しやすいです。

2型でも同じような状況下で発症することがあります。

高浸透圧高血糖状態は、高血糖や水分不足により血液濃度が高くなった時に起こる高齢者に多くみられるタイプです。

インスリンが足りていないわけではないので、症状が軽く済むこともあります。

目のかすみや眩しさを感じやすくなったり、飛蚊症の症状が起こるのも糖尿病の症状で、それまで使っていた眼鏡・コンタクトが合わなくなり、矯正もできないという症状が現れることもあります。

爪や足に出る症状

爪や足の状態によって糖尿病の可能性を確認できることもあります。

これは、血糖値が高くなることで血管が細くなり、そこまで栄養が届かなくなるためです。

爪に現れやすい症状としては、爪が丸まって生える「巻き爪」、爪が皮膚に食い込むことで炎症を起こす「陥入爪(かんにゅうそう)」、白癬菌というカビによる「水虫・爪白癬(つめはくせん)」、爪が厚くなる「爪肥厚(そうこうひこう)」が挙げられます。

これらの症状が現れた場合は悪化させないように足を清潔な状態、蒸れないように通気性の良い状態に保つ必要があります。

足においては、血流が悪くなることで冷たくなったり痺れたりします。

また水虫やタコ、魚の目といった皮膚の病気や皮膚のただれ、変形、変色が起こることもあります。

さらに足指の感覚が鈍感になるため、怪我をして傷ができても痛みを感じづらくなります。

そのため傷に気づかないなどで処置が遅れ、細菌が入り込んで足壊疽(あしえそ)になる可能性もあります。

足壊疽が進行すると足を切断しなければならない状況に陥る可能性も出てくるので非常に危険です。

靴ずれなどの傷が出来やすい状態にもなり、皮膚が掘れた状態がしばらく続く足潰瘍になることもあります。

足潰瘍の状態で感染を起こすと傷の周りが赤くなって膿が出ます。

爪・足の症状に関しては外から見てわかる数少ない情報源なので、気になる方はぜひ自身で確認してみてください。

合併症について

症状が進行して空腹時を含め慢性的に高血糖の状態が長く続くようになると血管・臓器に障害をきたし、三大合併症を発症することもあります。

糖尿病における三大合併症は、「糖尿病神経障害」、「糖尿病網膜症」、「糖尿病腎症」です。

糖尿病網膜症は眼の網膜にある細い血管に起こる障害で、進行すると失明する可能性があります。

自覚症状なく進行することがほとんどであるため、早急に原因となる高血糖状態を改善しなければなりません。

糖尿病腎症は腎臓にある細い血管に起こる障害で、結果として腎臓の機能が低下します。

同じく自覚症状が出づらい障害で、進行するとむくみや貧血、高血圧などを発症し腎臓の機能も奪われ、最終的には透析治療が欠かせない状態となります。

糖尿病神経障害は、足先・足裏、手の指に痛みやしびれの症状があらわれることを指します。

左右対称にあらわれるという特徴があり、痛みが慢性化したり、症状が進行することで痛みがわかりづらくなり足潰瘍や足壊疽になってしまう場合もあります。

なお、三大合併症は進行によって発症するため「慢性合併症」とも呼ばれますが、その対照として「急性合併症」というものもあります。

糖尿病薬の副作用としての低血糖症や意識障害、糖尿病昏睡などが急性合併症に該当します。

こちらのサイトでは、自分で糖尿病の可能性をセルフチェックできるようになっていたので、ぜひご覧ください。

糖尿病治療で評判の東中野クリニック!最新治療法を提供中|糖尿病の診断方法

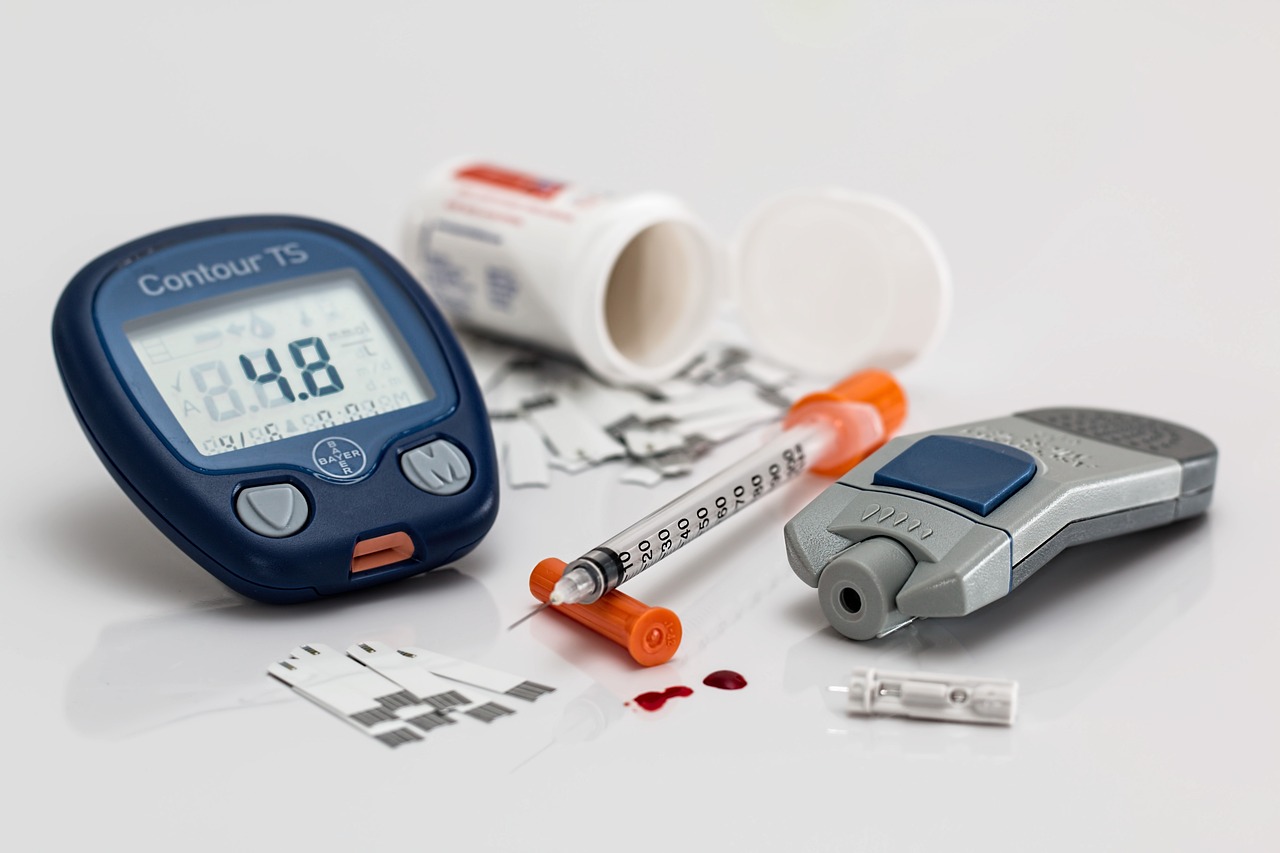

糖尿病の検査・診断は、血液検査、尿検査などを組み合わせておこなわれます。

糖尿病の判断基準の一つである血糖値は食後・食前で変動があるため、それぞれの状況下での検査が必要です。

また、1型の可能性が疑われる場合は、採血によって抗グルタミン酸脱炭酸酵素抗体やCペプチド検査がおこなわれます。

尿検査では、健常な人では尿に含まれることの少ないブドウ糖の含有量を計ります。軽度の糖尿病では、尿にはほとんど含まれていないこともあります。

なお、一般的な健康診断でも血液検査を受けると、糖尿病の可能性を判断することができます。

血糖値とHbA1cの数値で確認できるため、もし希望する場合は、血液検査が項目に含まれる健康診断を受けましょう。

こちらの糖尿病情報センターのページにも診断・検査方法がまとめられていたので、より細かく知りたい方はあわせてご覧ください。

糖尿病治療で評判の東中野クリニック!最新治療法を提供中|糖尿病の治療法

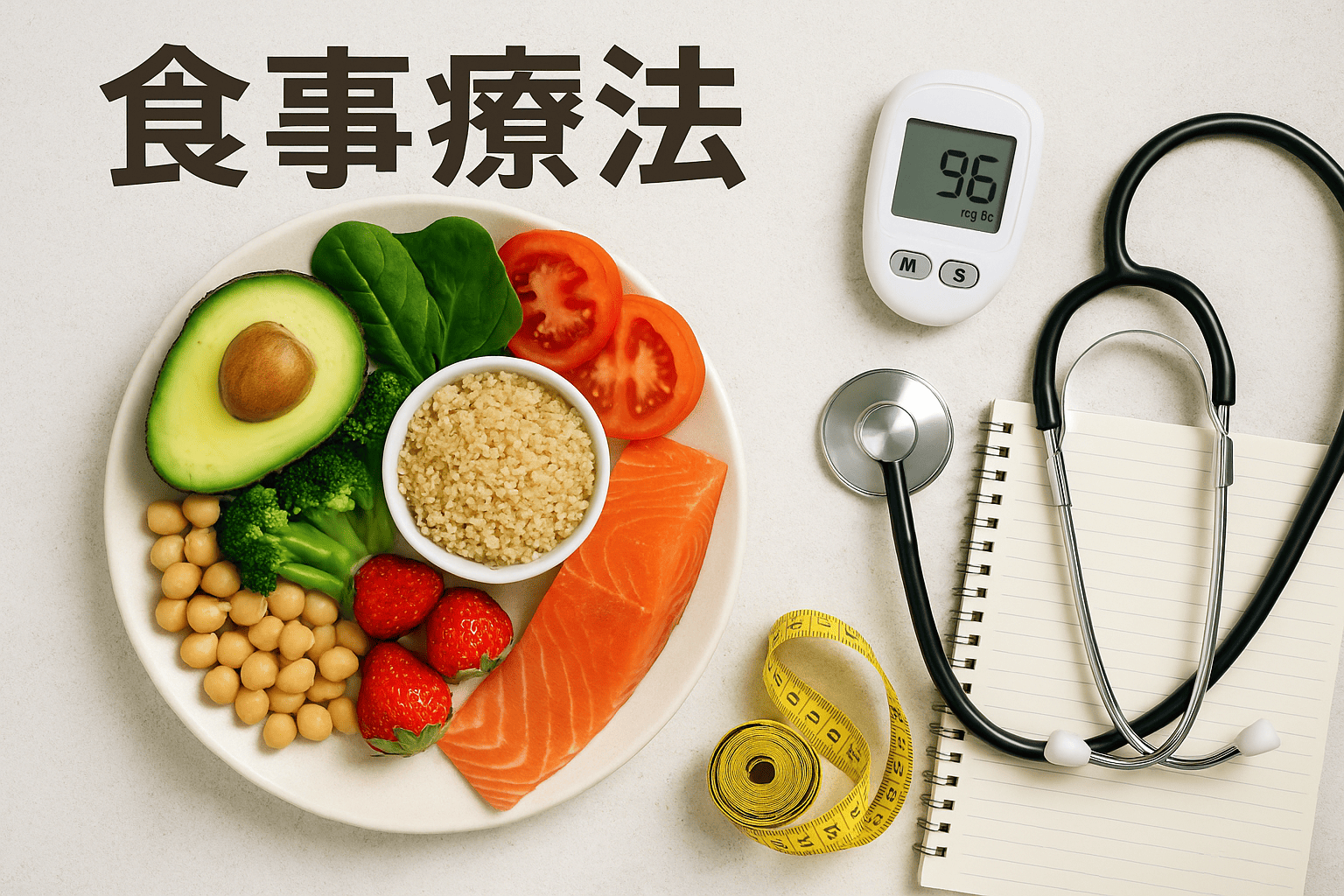

糖尿病を完治する薬や手術というものは現時点で確立しているとは言えず、基本的には症状を抑えるために食事療法や運動療養をすることが一般的です。

そのうえで血糖値を下げる薬を服用したり、インスリン注射を打ったりという薬物療法で症状をコントロールします。

血糖値を十分にコントロールすることで、合併症の発症を防ぐことができます。

すでに糖尿病には1型、2型があることを紹介しましたが、それぞれメインとなる治療法が異なります。

1型の場合はインスリン注射による薬物療法がメインとなり、あわせて食事療法・運動療法を続けることとなります。

2型の場合は食事療法・運動療法の方がメインとなり、体重を維持しつつインスリンの分泌促進や効きやすい状態を目指します。

しばらく改善が見られない場合は、2型で薬物療法が選択されることもあります。

食事療法について

食事療法では、糖質をコントロールすることが重要となります。

なお、特に食事の回数を減らす必要はなく、1日3食のバランスの良い食事をしっかり取ることが重要です。

例えば、朝食を抜くことでインスリンの作用が低下し、その後に昼食や夕食を食べると血糖値が上昇しやすくなります。

また絶食の時間が長くなると、遊離脂肪酸の上昇や、インスリン分泌の反応を低下させてしまう恐れがあります。

以上のように、食事による糖質の摂取は決して体に不必要なものというわけではなく、たんぱく質、脂質と並ぶ三大栄養素の一つとなります。

そして、糖質が不足することで集中力の低下や疲れやすさを招くこともあります。

一方で過剰に摂取すると、必要なエネルギーに変えられなかった糖質が中性脂肪に姿を変えて肥満の原因となったり、血糖値の上げすぎになったりします。

そのため糖尿病の場合は、この糖質を適切な量のみ体に取り入れる食生活を送れるようにコントロールする必要があります。

糖尿病における食事療法は、「食品交換表」というものをベースに実施されることが多いです。

この食品交換表とは、炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン・ミネラルなどの栄養分を持つ食品を6つのグループに分けた表のことです。

それぞれのグループには様々な食材が属しているので、この表を参考にすることで栄養バランスの偏りが少ない豊富な献立を考えることができます。

なお、食品交換表をベースとした糖質をコントロールするのに適切なレシピが以下のようなサイトで紹介されていたので、参考にしてみてください。

2025年の最新治療法

これまでは糖尿病の治療といっても、インスリンの投与や血糖値を下げる飲み薬を使用して日常生活を送れるようにする、食事療法や運動療法などをして進行を防ぐ、症状を改善するということがメインとなっていました。

それらは、糖尿病に罹ると完治はできないと考えられていたからです。

しかし、近年は完治できる可能性も示唆されるように時代は変わってきています。

糖尿病の原因を、骨髄内の造血幹細胞が高血糖によって異常をきたすことと特定し、その異常な細胞を取り除くためにHDAC阻害剤が糖尿病やその合併症に効果的という研究結果があります。

HDAC阻害は通常、がん細胞のような異常な細胞に対して抗腫瘍効果を期待する薬剤ですが、これが糖尿病の原因となる細胞の異常にも効くということです。

また、これまでも利用されていたインスリン製剤を一つとっても、超速攻型のもの、週1回の注射のみで済むものなど、病態や状況に応じた様々なタイプが開発されています。

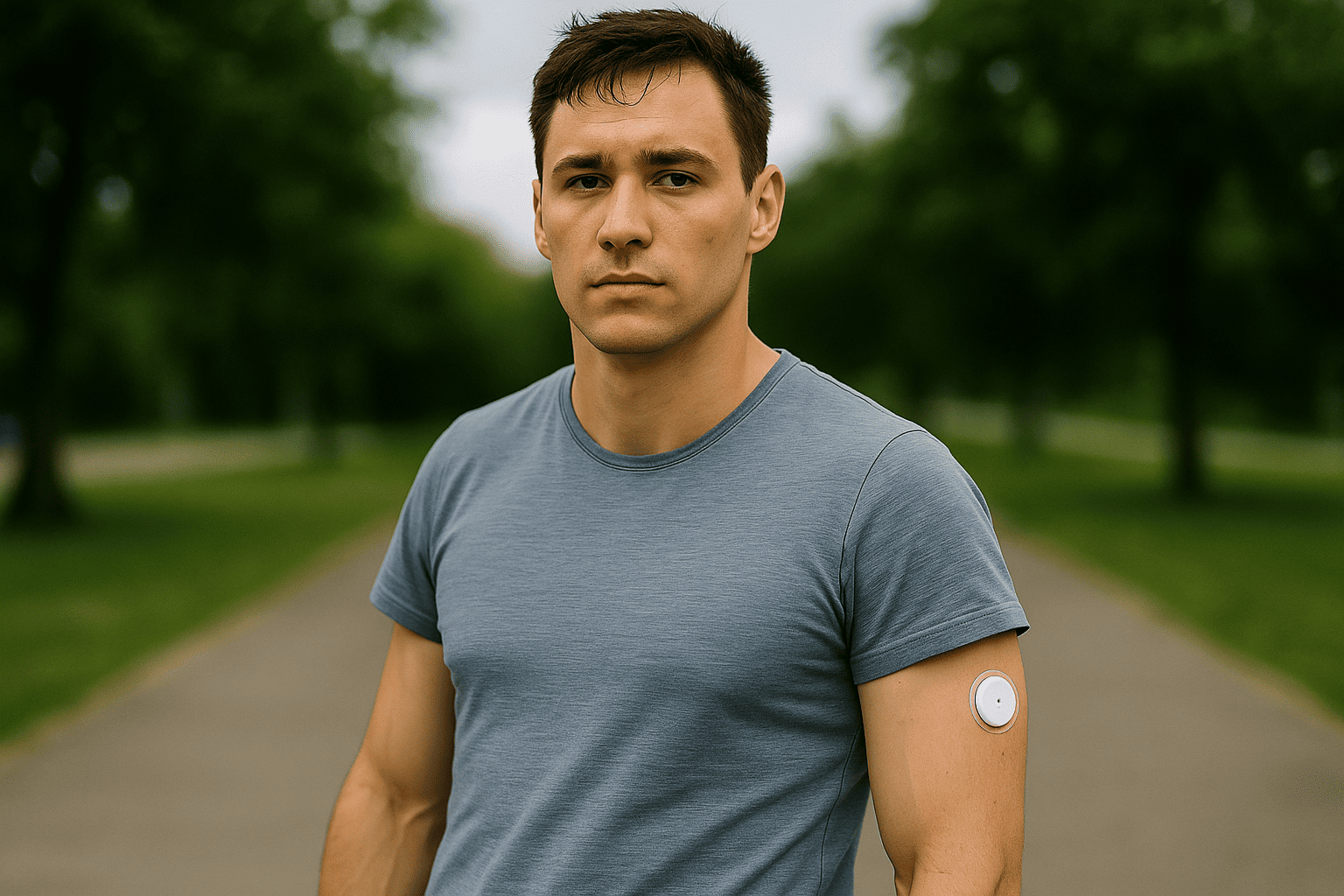

さらに、持続血糖モニター(CGM)という医療機器により、血糖値の変動が可視化できるため、血糖値の管理もしやすくなりました。

1型に特化した研究中の最新治療法としては、人工膵臓が挙げられます。

上述したCGMと、インスリンが自動的に適量投与されるインスリンポンプを組み合わせた人工物です。

幹細胞由来のインスリン産生細胞の移植や、遺伝子編集した動物の膵島の移植もすでに臨床研究がおこなわれています。

2024年の秋には京都大学医学部附属病院により、「iPS細胞から血糖値を下げるインスリンを分泌する細胞を作り、シート状にしたものを患者に移植する治験」が開始されることの発表がありました。

糖尿病の比較的新しい注射薬としては、「マンジャロ」があります。

これはインスリンではなく、医学的に「持続性GIP/GLP-1受容体作動薬」と呼ばれるものです。

従来のインスリンではHbA1cが7.0%未満にならない方にも効果が期待できる注射薬で、体重減少効果もあるとされています。

スーグラ、フォシーガ、ルセフィーといった「SGLT2阻害薬」も新たに登場した治療薬の一つです。

通常人の体は尿を出した後、エネルギーとなる糖を再吸収して体に止める働きをします。

しかし糖尿病の人は血糖値が高いので、さらに糖の量を減らしたいところです。

そのため、再吸収の作用をする「SGLT2」という物質を阻害する薬を使うことで、糖分を過剰に再吸収することを防ぎます。

体重や内臓脂肪の減少も期待できるうえ、低血糖も起こしづらいというメリットがあります。

このように、糖尿病の治療法は日々進化している状況です。

参考:糖尿病の医療はここまで進歩している

参考:【1型糖尿病の最新情報】1型糖尿病を根治する新しい治療法の開発

参考:糖尿病の新しい注射薬「マンジャロ」

参考:2型糖尿病の新薬「マンジャロ(GIP/GLP-1受容体作動薬)」について解説

糖尿病治療で評判の東中野クリニック!最新治療法を提供中|東中野で糖尿病の治療が可能なクリニックを紹介

東中野やその周辺で、糖尿病の診断・治療が可能なクリニックを紹介します。

中野ひだまりクリニック

内科一般、消化器内科、外科を診療科目とするクリニックで、健康診断や予防接種、胃カメラ・大腸カメラ、ピロリ菌検査・治療などにも対応しています。

糖尿病や高血圧、脂質異常症、痛風といった生活習慣病に関係の深い症状の検査・治療をおこなうことも可能です。

診療は木曜日以外で、月・火・金が9:00〜12:30、14:00〜16:30、16:30〜20:00(最終受付19:40)、水・土・日は9:00〜12:30となっています。

土曜は14:00〜17:00も可能である他、日曜は第2、4、5が9:00〜12:30、第1、3は9:00〜17:00も診療しています。 祝日の診療状況については都度ホームページで確認してください。

JR総武線の東中野駅、大江戸線の東中野駅、東京メトロ東西線落合駅それぞれから徒歩4分の場所に位置します。

医療法人社団翔心会 伊藤メディカルクリニック

内科、循環器内科、糖尿病内科、外科、血管外科、皮膚科、アレルギー科を診療科目とする病院で、禁煙外来やアンチエイジング、ED治療、AGA、各種予防接種、健康診断にも対応しています。

採血(血糖測定・HbA1c・採尿)、その他合併症などに対しての脈波測定(ABPI)などで検査をした後、病態にあった最適な糖尿病の治療をしてくれます。

外来の診療時間は木曜を除く平日が9:00~13:00(受付8:30~12:30)、15:00~19:00(受付14:30~18:30)、土曜日は~17:00まで(受付〜16:30)、木・日・祝日が休診となっています。

JR東中野駅東口、都営大江戸線東中野駅A2口からそれぞれ徒歩8分、西武新宿線の中井駅から徒歩7分、都営大江戸線中井駅から徒歩6分、東京メトロ東西線落合駅から徒歩1分と各路線からのアクセスが良い場所にあります。

さいしょ糖尿病クリニック

内科全般に対応していて、血糖値・HbA1c・検尿(定性)などの院内検査が可能なクリニックです。

糖尿病内科を専門としており、糖尿病の他にも関連のある生活習慣病や高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症・痛風、メタボリックシンドロームの診療が可能です。

外来の診療時間は、平日が9:00~12:30(受付12:00まで)、14:30~18:00(受付17:30まで)、木曜日は9:00~12:30(受付12:00まで)のみ対応しています。

土曜日も9:00~12:30(受付12:00まで)で対応していて、日・祝日が休診となっています。

JR中央総武線と東京メトロ東西線の中野駅北口から徒歩3分、中野駅北口バス停からは徒歩1分の場所にあります。

おおくら内科

気軽に相談できるかかりつけ医を目指しており、内科全般の診療が可能である他、スギ花粉症のアレルゲン免疫療法やダニアレルギー舌下免疫療法、胃カメラ、ピロリ菌、各種健康診断・予防接種にも対応しています。

そのため健康診断で糖尿病の疑いがあった際には同じところで詳しい検査や治療をすることも可能です。

診療時間は、水曜日を除く月〜金の9:00〜12:30、14:00〜17:30、土曜は9:00〜12:30のみ、水・日・祝日は休診となっています。

JR総武線東中野駅から徒歩1分、大江戸線の東中野駅から徒歩4分の場所にあるビル「ユニゾンモール」の3Fにあります。

内科 / 循環器内科 吉田内科クリニック

内科・循環器内科を診療科目とするクリニックです。

内科では、高血圧、糖尿病、高脂血症等の生活習慣病の治療および指導がおこなわれています。

そのほか、胃痛、腹痛、下痢等消化器疾患、喘息、COPD(肺気腫)等呼吸器疾患、かぜ、アレルギー性鼻炎、花粉症、漢方診療、予防接種、健康診断と幅広く対応しています。

診療時間は平日(月〜木)の09:00〜13:00と16:00〜19:00、土曜日の9:00〜13:00と14:30〜17:00で、金・日・祝が休診となっています。

丸ノ内線の新中野駅1番出口から徒歩2分の場所に位置します。

藤保クリニック

一般内科やその他科目に関する初期対応の他、糖尿病をはじめとした生活習慣病、内分泌疾患の外来を専門的におこなっています。

具体的な外来診療としては、一般内科、糖尿病(1型、2型、膵性、妊娠糖尿病)、甲状腺疾患、生活習慣病(高血圧、脂質異常症、肥満など)、睡眠時無呼吸症候群(CPAP)、リハビリ診療があります。

なお糖尿病関連のHbA1c、血糖値、LDL、HDL、TG、CRP、尿中アルブミンといった検査に関しては即日検査・診断が可能です。

診療は平日が木曜を除く月〜金で、時間は9:00〜12:30、14:30〜18:30となっています。土曜は第1・3のみ9:00〜12:30で診療しており、それ以外の土曜と日・祝日は休診です。

木曜日は全日外来診療専門の日となっています。

総武線の東中野駅、都営地下鉄の大江戸線東中野駅から徒歩7分の場所に位置します。JR大久保駅からも徒歩5〜7分程度です。

当院(いたや内科クリニック)について

当院も東中野駅近にあり、動脈硬化の発端となる糖尿病や高血圧、高脂血症といった生活習慣病および総合内科疾患の検査・治療が可能です。

生活習慣病に関する診療は、風邪症状の患者と時間で分けています。

また、循環器内科専門医および総合内科専門医が担当し、食事生活指導から内服治療、インスリン注射療法まで糖尿病治療全般に対応しています。

糖尿病治療の重要な指標となる血糖値、HbA1c値については院内で結果閲覧まで迅速に実施できます。

JR総武線東中野駅西口から徒歩2分、都営大江戸線東中野駅A2出口から徒歩2分という立地なので、東中野エリアに住んでいなくても電車でのアクセスが便利です。

診療時間は、平日の月〜金曜日が9:00〜12:00と14:00〜18:00、土曜日は9:00〜14:00まで途中休憩なしで診療しています。水曜、日曜、祝日は休診です。

来院やお問い合わせを希望される場合は、こちらの公式ホームページをご参照ください。

東中野でその他のクリニックをお探しの方は、以下サイトを参考にしてみてください。

東中野駅周辺・糖尿病内科/糖尿病科 /病院なび

東中野駅周辺の糖尿病専門医のいる病院・クリニック /caloo

糖尿病治療で評判の東中野クリニック!最新治療法を提供中|まとめ

最後にこの記事をまとめます。

- 糖尿病は世界で増加し、10人に1人が罹患

- 糖尿病は1型と2型に分類される

- 2型は生活習慣が原因で発症することが多い

- 治療は食事療法と運動療法が基本

- 現時点で完治は困難だが、最新治療の研究も活発

糖尿病については、あわせて以下の記事もご参照ください。

東中野で駅近くの病院をお探しなら、「いたや内科」

東京都中野区東中野3-8-9 東中野医療ビル2階

Googleマップで見る

クリニック紹介

クリニック紹介

診療のご案内

診療のご案内

いたや内科クリニックブログ

いたや内科クリニックブログ

03-3366-3300

03-3366-3300