いたや内科クリニックブログ

CLINIC BLOG

-

- いたや内科クリニックブログ

- 入職時の健康診断、健診結果にひっかかったら?CやD、Eは東中野の内科へ

入職時の健康診断、健診結果にひっかかったら?CやD、Eは東中野の内科へ

2025.04.02

どこかの会社に所属していると、毎年一回は健康診断のお知らせがあり、指定の医療機関で受診することになります。健康診断を受けると、後日に健診結果が郵送などで本人に届きます。この記事では、健診結果で、C・D・Eがあった場合の対応について詳しく解説します。

入職時の健康診断、健診結果にひっかかったら?CやD、Eは東中野の内科へ|入職時健診でC判定・D判定・E判定が出た場合の健康リスクと対応

入職時の健康診断、健診結果にひっかかったら?CやD、Eは東中野の内科へ|健診項目別の主な異常所見と考えられるリスク

入職時の健康診断、健診結果にひっかかったら?CやD、Eは東中野の内科へ|判定区分ごとに職場で求められる対応

入職時の健康診断、健診結果にひっかかったら?CやD、Eは東中野の内科へ|業種や企業規模による対応の違い

入職時の健康診断、健診結果にひっかかったら?CやD、Eは東中野の内科へ|はじめに

会社に入ると、入社時の「雇入時健康診断」や、その後は毎年「一般健康診断」または「特殊健康診断」を受けることになります。

これは、労働安全衛生法第66条で定められているためでもあります。

事業者は、医師による健康診断を実施する義務があり、従業員は、事業者が行う健康診断を受ける義務が発生します。

多くの場合、健康診断を受けると、健診結果が後日郵送などで本人に直接送られてきます。

その際に各検査項目と総合評価として、A〜Eの判定結果が確認できますが、その結果に不安を抱えた経験のある人も多いのではないでしょうか。

この記事では、健診結果においてC・D・Eがあった場合の健康リスクや対応方法、職場で求められる対応、新入社員が取るべき行動などについて解説します。

東中野周辺にお住まいの方で、これから健診結果が送られてくる、または健康診断を受けるので不安という方、すでに結果を受け取って悩んでいる方はぜひご覧ください。

なお、以下の記事では血液検査の結果に特化した内容を解説しています。

参考:【健康診断】血液検査の結果で脂質異常と診断された場合について紹介

入職時の健康診断、健診結果にひっかかったら?CやD、Eは東中野の内科へ|入職時健診でC判定・D判定・E判定が出た場合の健康リスクと対応

新入社員として入社時に受ける健康診断で「C判定」「D判定」「E判定」が付いた場合、それぞれ何を意味し、どのような健康上のリスクや対処が必要になるのでしょうか。

以下では判定区分の違いと、健診項目ごとの異常所見のリスク、職場で求められる対応、業種による違い、新入社員が取るべき行動について解説します。

健康診断におけるC・D・E判定の意味と違い

健康診断では検査結果の程度に応じてAからEまでの判定が付けられます。一般的にC・D・E判定は異常があることを示し、深刻度や対応の緊急度が異なります。

以下にC・D・E判定の概要をまとめます。

- C判定(要経過観察):検査値が基準範囲からやや外れており、このまま放置すると将来的に悪化する可能性があります。病気と断定できるほどではない軽度異常で、生活習慣の改善を行いながら、半年~1年後を目安に再検査が推奨されます。

- D判定(要精密検査・要治療):検査値が正常範囲から大きく逸脱しており、病気の可能性が高い状態です。早急に医療機関で詳しい検査を受け、医師の診察を受ける必要があります。明らかな異常が認められる場合は速やかに治療を開始すべき段階です。

- E判定(要治療/治療中):検査値が極端に基準から外れているか、既に何らかの病気と診断され治療中の場合に付けられる判定です。医師の指示に従って継続的に治療を行っている状態であり、引き続き治療・経過観察が必要です。

判定がC以上(異常あり)の場合には、結果を軽視せず適切な対応を取ることが重要です。

次に、各健診項目でどのような異常がC・D判定として現れ、それがどんな健康リスクを意味するかを解説します。

【参考】

就業判定を実施する流れや健康診断後に事業者へ義務付けられている措置とは?類型ごとの具体的な措置も解説

健康診断の結果、正しく理解できていますか?A~E判定の意味と具体的な対応策

入職時の健康診断、健診結果にひっかかったら?CやD、Eは東中野の内科へ|健診項目別の主な異常所見と考えられるリスク

健康診断では様々な項目を検査します。

それぞれの項目でC判定(経過観察が必要な異常)やD判定(精密検査が必要な明らかな異常)となる代表的なケースと、その放置によるリスクを見ていきましょう。

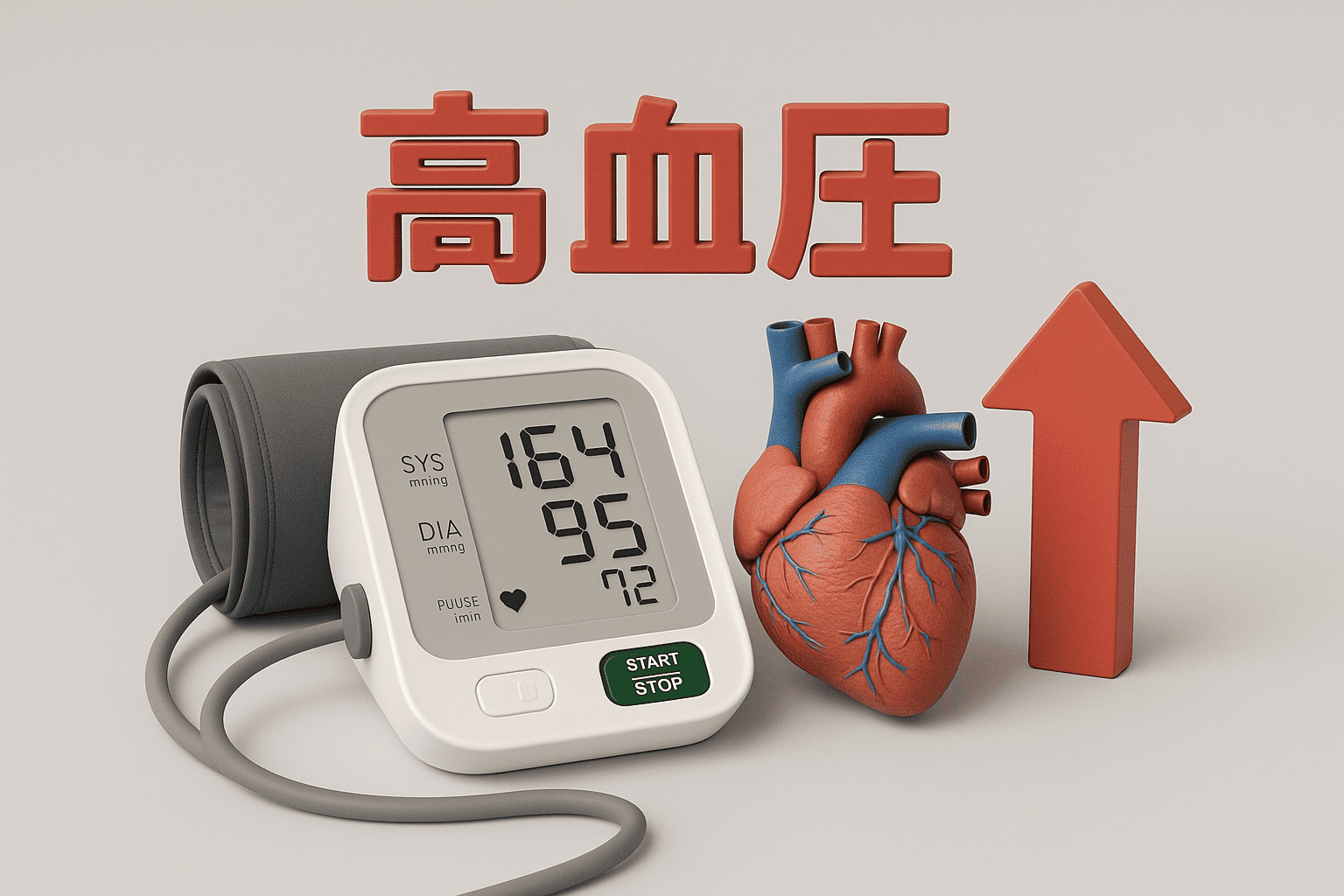

血圧(高血圧の所見)

血圧は最高(収縮期)と最低(拡張期)の値で評価され、高すぎる場合は高血圧と診断されます。

健診では、最高血圧がおおよそ140~159mmHgまたは最低血圧90~99mmHg程度だとC判定(Ⅰ度高血圧に相当)となり、生活習慣の改善と数ヶ月~半年後の再測定が勧められます。

160/100mmHg以上の高血圧になるとD判定(Ⅱ度以上の高血圧)となり、早めに医療機関で受診することが望まれます。

高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれ、自覚症状がなくても放置すると脳卒中や心筋梗塞など命に関わる病気を突然引き起こす恐れがあり、徐々に腎機能が低下して腎不全(透析が必要な状態)に至ることもあります。

そのため、高血圧傾向と判定された場合は早期に対策を講じる必要があります。

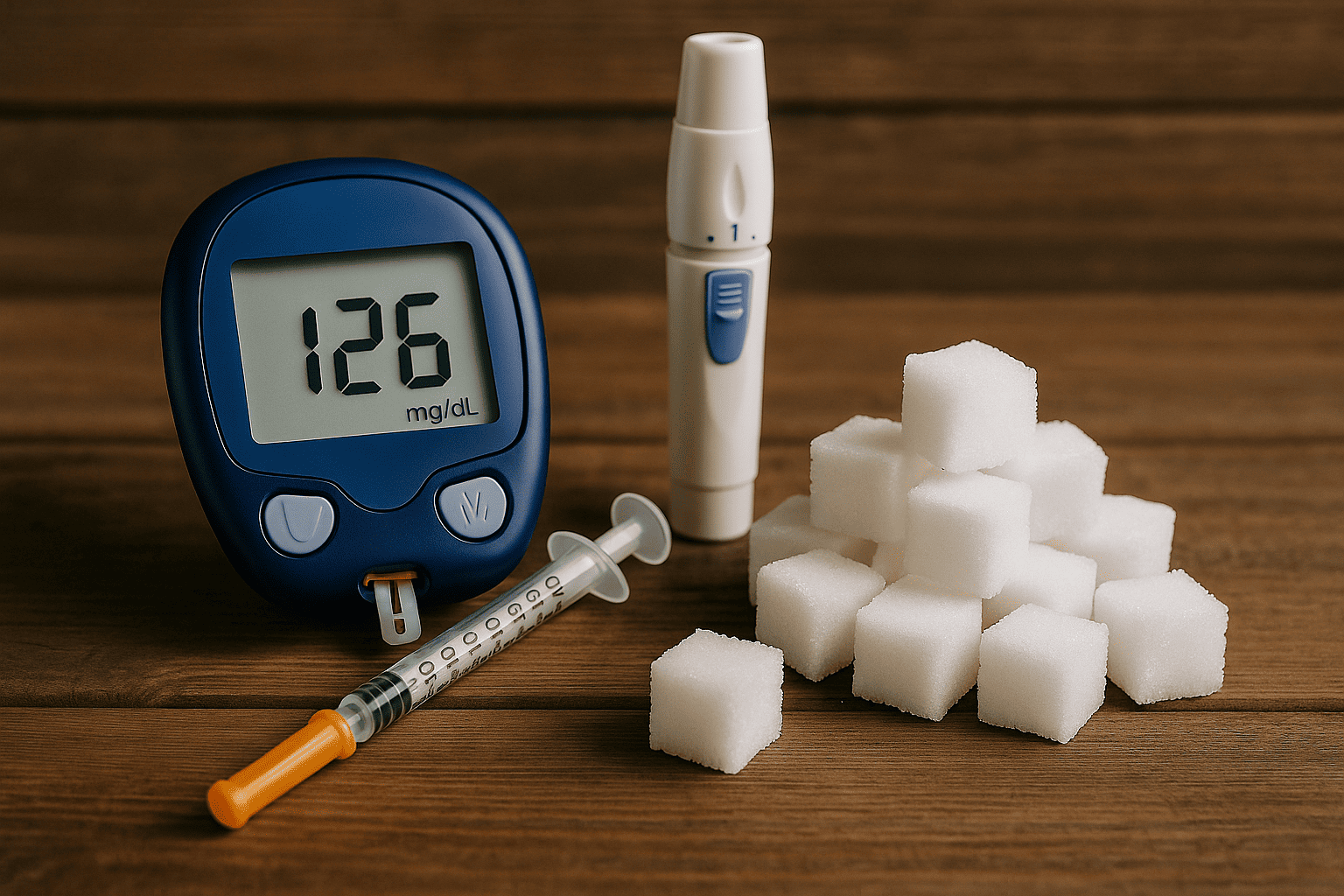

血糖(高血糖・糖尿病の所見)

空腹時血糖やHbA1cなどの値で糖代謝の状態を評価します。

空腹時血糖が126mg/dL以上、HbA1cが6.5%程度以上になると糖尿病の疑いが強く、通常D判定(要精密検査)となります。

C判定の場合はその一歩手前の境界型高血糖(いわゆる糖尿病予備群)で、生活習慣改善と経過観察が必要です。

血糖値が高いまま放置すると、糖尿病へ進行して動脈硬化が進み、様々な合併症(失明や腎不全、神経障害など)を引き起こすリスクが高まります。

また、糖尿病が長期化すると心筋梗塞や脳卒中のリスクも上昇します。

そのため、健診で「糖代謝異常」を指摘されたらできるだけ早めに医師の診察を受け、詳しい検査や治療を開始することが大切です。

尿検査(尿蛋白・尿糖・尿潜血など)

尿検査では尿蛋白、尿糖、尿潜血といった項目に異常がないか調べます。

軽度の陽性であればC判定となり経過観察となりますが、明確な陽性反応が出た場合はD判定となり、精密検査が必要です。

例えば尿蛋白が持続的に陽性の場合、腎臓の糸球体機能低下(慢性腎臓病など)が疑われ、放置すると腎不全に進行する可能性があります。

尿潜血(尿中の血液反応)が陽性の場合、腎結石、腎炎、尿路結石や膀胱炎、まれに泌尿器系の腫瘍(腎臓癌・膀胱癌など)の可能性もあります。

尿糖陽性は高血糖の表れで糖尿病が強く疑われます。

尿検査の異常は一時的な体調で出ることもありますが、毎年繰り返し異常が出る場合は何らかの病気の前兆と考えられます。

特に腎臓は一度障害が進むと機能回復が難しい臓器です。

したがって尿蛋白や尿潜血の異常が指摘された場合は放置せず原因疾患の有無を確認し、早期対応することが重要です。

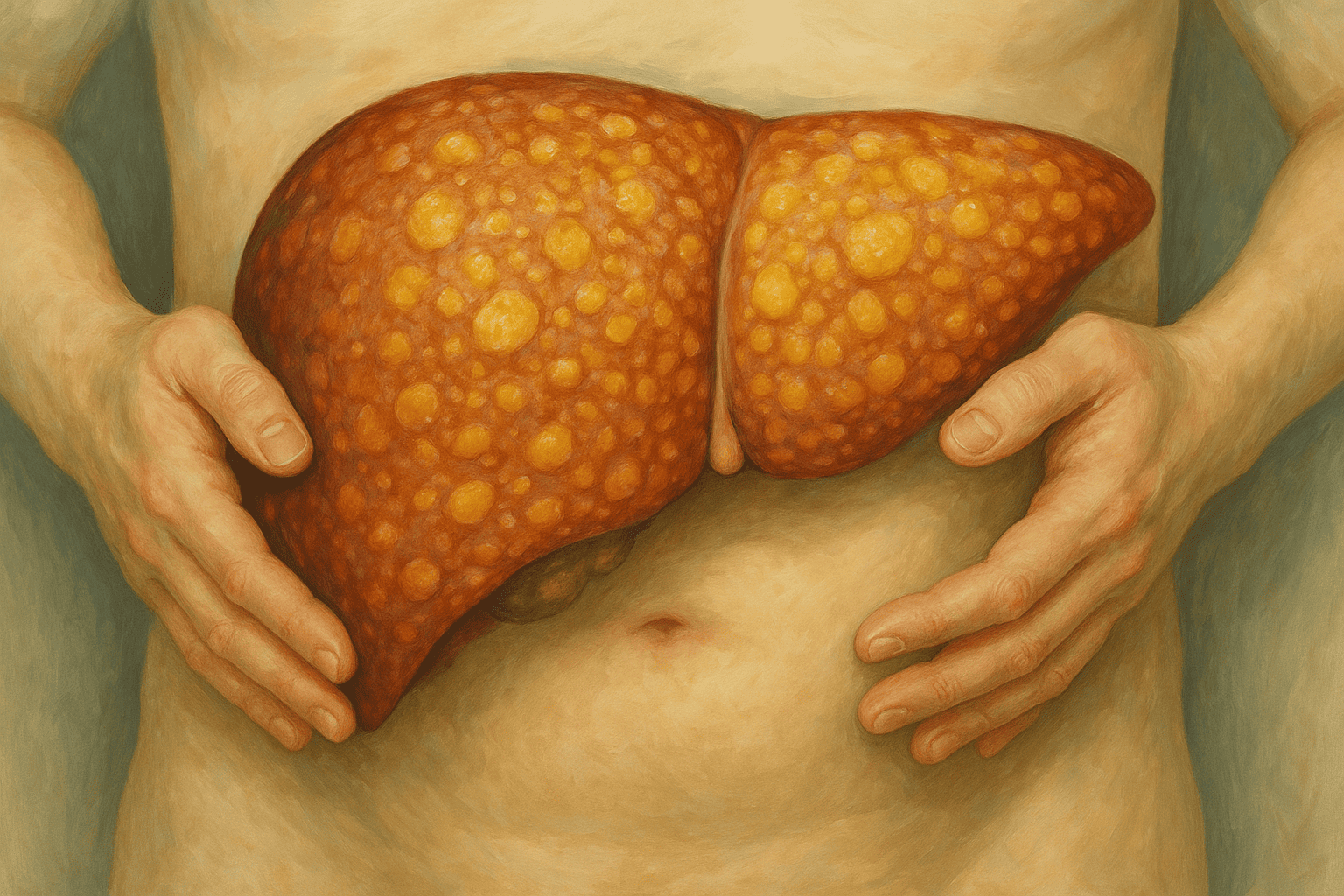

肝機能(肝酵素値の異常)

血液中のAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなど肝酵素の値で肝臓の状態を評価します。

これらが軽度に基準値を超える場合はC判定(脂肪肝の疑いなど)となり、節酒や食生活改善など生活習慣の見直しが必要です。

基準値から大きく逸脱する高値の場合はD判定となり、肝炎ウイルス感染やアルコール性肝障害、脂肪肝の重度化など肝疾患の精密検査が必要です。

肝機能障害の原因は多岐にわたり、放置して悪化すると肝硬変や肝臓がんに進行し、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)や腹水など深刻な症状が現れます。

肝臓の病気は初期には自覚症状が乏しいため、健診で異常を指摘された段階で適切な検査・治療につなげることが健康維持に不可欠です。

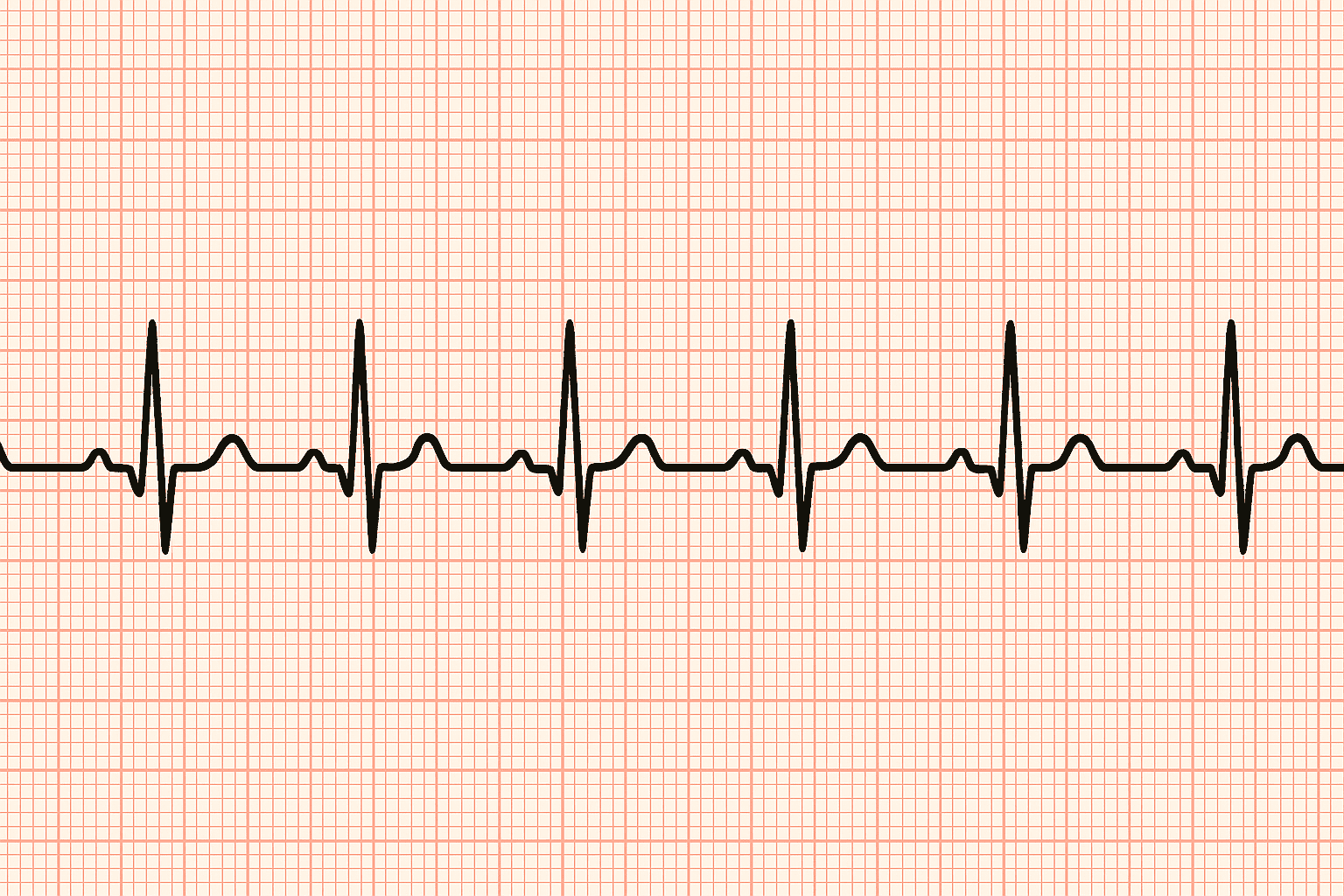

心電図(不整脈・心疾患の所見)

心電図検査では不整脈(脈の乱れ)や心筋の虚血性変化(狭心症や心筋梗塞の兆候)、伝導異常などを調べます。

軽度の不整脈(期外収縮がたまに出る等)で臨床的に問題ない場合はB~C判定となることもありますが、明らかな異常波形(例えば心房細動など持続性の不整脈や、ST-T変化といった虚血を疑わせる所見)が見られた場合にはD判定となり循環器専門医での詳しい検査が求められます。

心電図異常の背景には、放置すると命に関わる重大な心疾患(日本人の死亡原因第2位)が隠れている可能性もあります。

例えば虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)や重度の不整脈は突然の心停止や脳梗塞の原因にもなりえます。

不整脈自体は健康な人でも一過性に出現することがありますが、健診で指摘された心電図異常は軽度でも放置せず専門医を受診することが大切です。

血中脂質(コレステロール・中性脂肪の異常)

総コレステロール、LDLコレステロール(悪玉)、HDLコレステロール(善玉)、中性脂肪などの値で脂質代謝を評価します。

LDLコレステロールや中性脂肪が軽度に高い場合はC判定となり食事内容の改善や運動の推奨がされますが、著しく高い場合(例:LDLが基準値から大きく超過、中性脂肪が何百mg/dLにも及ぶ場合)はD判定となり脂質異常症の精密検査や治療が必要です。

脂質異常を放置すると、動脈硬化が進行して脳梗塞や心筋梗塞・狭心症など深刻な疾患につながる可能性があります。

特に複数の危険因子(高血圧・高血糖・脂質異常・肥満)が重なるメタボリックシンドローム状態では、心血管疾患のリスクが跳ね上がります。

そのためコレステロールや中性脂肪の異常を指摘された場合も、早めに生活習慣を改善し必要なら医療機関で治療を開始することが重要です。

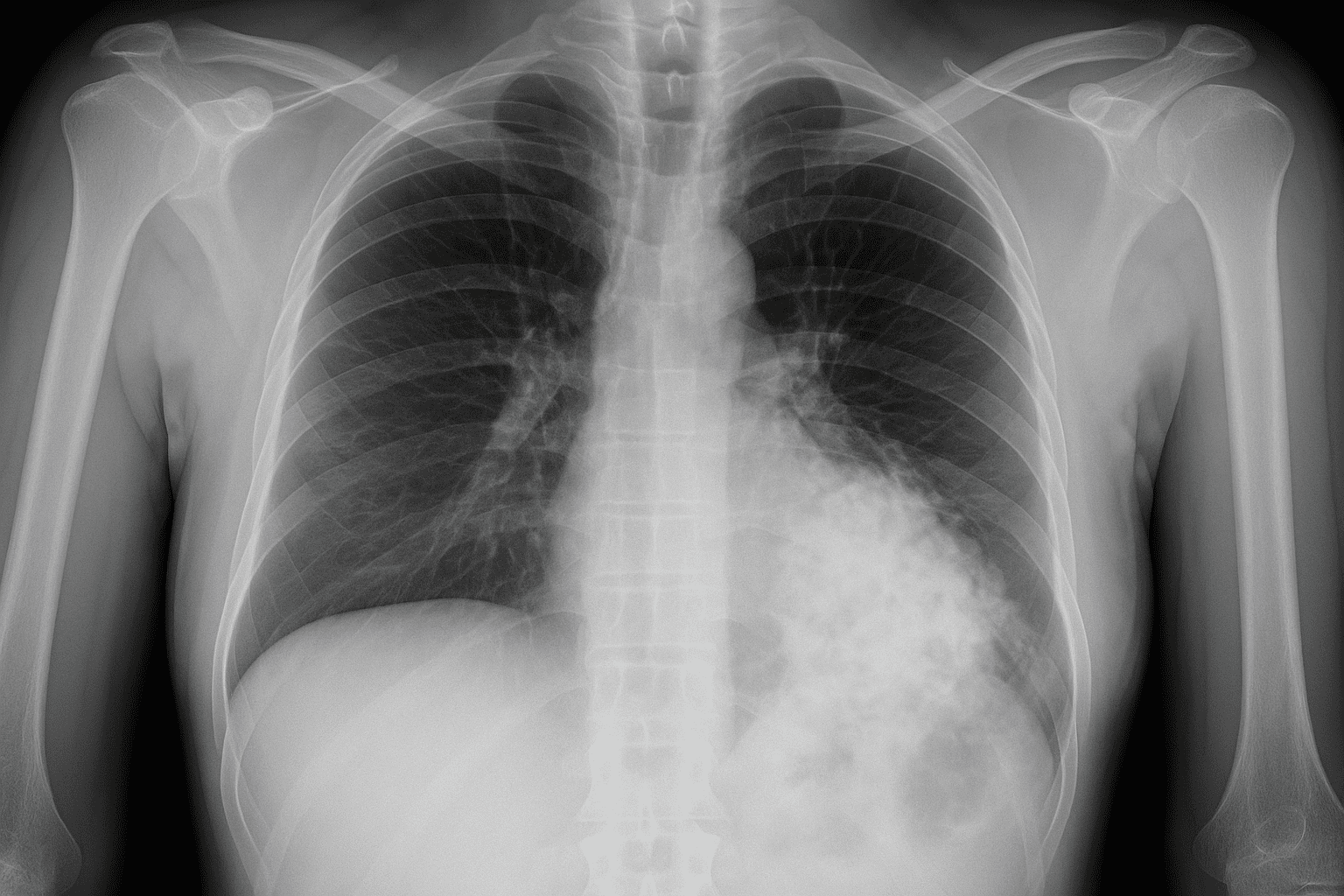

胸部X線(肺の異常陰影)

胸部レントゲン検査では肺や心臓の状態を調べます。

正常では写らない影が認められた場合、「要経過観察」あるいは異常の疑いとして再検査が必要になります。少しでも異常が疑われれば健診結果では通常「要精密検査」(D判定相当)と判断され、追加の検査(例えば胸部CT撮影)が推奨されます。

胸部X線で指摘される影は、多くは過去の炎症痕や良性の変化である場合もありますが、肺結核や肺炎、肺がんなど重篤な病気の可能性も否定できません。

実際に胸部レントゲンで異常が見つかったケースのうち、肺がん等の重大疾患が判明する割合はごく一部とはいえ、見逃すと命に関わるため注意が必要です。

結核のように感染性の疾患の場合は周囲への影響も大きいため、疑わしい所見があれば速やかに精密検査で確定診断を行い、必要なら治療・隔離などの対応を取る必要があります。

胸部X線で異常を指摘された新入社員は、不安があっても早急に医療機関で胸部CTなどの精密検査を受けて原因を確認することが望まれます。

【参考】

健康診断の結果の見方について理解していますか?ポイントについて医師が解説〜血圧を例にとって〜

健康診断でd判定はやばい?d判定だった場合の対応と再検査の費用

健康診断で糖尿病の再検査が必要と言われたら?糖尿病の原因・症状・治療について知ろう!【オンライン診療可能】

健康診断の尿検査でわかること|結果の見方とよくある疑問

入職時の健康診断、健診結果にひっかかったら?CやD、Eは東中野の内科へ|判定区分ごとに職場で求められる対応

入職時健診でC・D・Eの判定が出た場合、企業側や職場で求められる対応は判定の程度によって異なります。

労働安全衛生法の規定により、健康診断で異常所見があった労働者については産業医(または嘱託医)の意見聴取を行い、就業上の措置を検討することが企業の義務となっています(健診後3か月以内に実施)。

以下に判定別の一般的な職場対応を解説します。

C判定の場合(要経過観察)

C判定(要経過観察)は軽度の異常がある状態です。

この場合、法律上ただちに特別な措置が必要と定められているわけではありませんが、企業としては従業員の健康保持増進の観点からフォローを行うことが望ましい状態です。

具体的には、産業医や保健師がいる場合は健診結果に基づき生活習慣改善の指導を行ったり、次回健診(通常は1年後)や医療機関での再チェックを受けるよう助言することがあります。

C判定は「今すぐ治療が必要」という段階ではないため就業自体に制限はかかりません。

新入社員は通常通り業務に就きますが、自身の健康管理として食生活の見直しや運動習慣づけなど生活改善に取り組むことが期待されます。

また、会社によってはC判定についても産業医からの意見を受け、「要経過観察だが通常勤務可」といった就業区分の判定を行うケースもあります。

いずれにせよC判定の場合は、日常業務に支障はないが放置せずに経過を追う姿勢が必要です。

D判定の場合(要精密検査・治療)

D判定(要精密検査・要治療)が出た場合、企業は該当社員に速やかな医療機関受診を促す義務があります。

まず人事担当や健康管理担当者から本人に健診結果をフィードバックし、精密検査を受けるよう指示します。

従業員50人以上の事業場では事後措置として労基署提出用の報告書作成も必要ですが、それ以上に重要なのは社員の健康リスクを減らすための対応です。

産業医が選任されている場合は、産業医に結果を相談し就業上の配慮が必要か意見を聴取します。

具体的な対応としては、本人に医療機関での診察・検査を受けてもらい、結果の報告あるいは診断書の提出を求める企業もあります。

例えば高血圧でD判定の場合は、医師から治療を開始したことを示す書類や「就労に際して問題ない」旨の意見書を提出させるケースがあります。

産業医による就業区分判定が行われ、「通常勤務可」「要経過観察」「要治療経過中」「就業条件付き(制限)」などと判定されることもあります。

健康状態によっては、一時的に労働時間の短縮や深夜勤務の回避など勤務上の配慮措置が取られることもあります。

例えば、血圧が非常に高い場合は重労働や長時間残業を避けさせる、重度の貧血がある場合は高所作業を控えるといった措置です。

重要なのは、D判定=即不合格や解雇ではないことです。

雇入時の健診結果が理由で内定取消しになることは基本的になく、企業も適切に対応する義務があります。

会社側は社員が健康を維持しながら働けるよう、医師の意見を踏まえて配置転換や勤務内容の調整を検討します。

新入社員自身も、指示された再検査を受けて結果を報告するなど誠実に対応することが求められます。産業医や上司と連携し、治療が必要な場合は治療を優先しつつ無理のない範囲で業務に取り組むようにしましょう。

E判定の場合(治療中・要治療継続)

E判定(治療中)は、すでに本人が何らかの持病で治療を受けている場合や、健診の結果から見て明らかに治療が必要な所見がある場合に付けられます。

この判定を受けた場合、会社としてはD判定時と同様に産業医の意見聴取と就業上の措置検討が必須です。

既に治療中である持病については、主治医の意見書や診断書の提出を求められることがあります。

これは職場で適切な配慮を行うために、病名や治療内容(就業上注意すべき点)を把握する目的があります。

例えば、糖尿病で通院中の人であれば低血糖発作予防のための配慮、てんかん治療中であれば発作リスクを踏まえた配置検討、といった形です。

E判定の場合、新入社員は現在受けている治療を継続することが大前提です。

職場では基本的に主治医の治療方針に従って働けるよう支援します。

場合によっては、就業制限が付くこともあります。

たとえば感染症治療中で他人へうつす恐れがある場合は治癒するまで就業見合わせ、重篤な心疾患で治療中の場合は体力的負荷の少ない業務への配置といった対応です。

会社は産業医の助言をもとに、「通常勤務可」「就業条件付き(一部制限)」「要療養(休職)」などの区分で就業の可否を判断します。

もっともE判定=即休職というわけではなく、治療と仕事の両立支援を行うのが基本です。

本人が通院しやすいよう勤務時間を調整したり、有給休暇や時間休を利用して治療継続をサポートする企業もあります。

まとめると、C判定では経過観察と生活改善の指導、D判定では精密検査の受診と必要に応じた就業上の配慮、E判定では治療の継続支援と就業条件の検討といった対応が企業側で行われます。

いずれの場合も健診結果を放置せず、企業と本人双方が協力して健康管理に努めることが重要です。

【参考】

健康診断結果の「就業区分判定(就業判定)」を実施していますか?

雇用時健康診断で異常の判定のときどうすべきか

入職時の健康診断、健診結果にひっかかったら?CやD、Eは東中野の内科へ|業種や企業規模による対応の違い

健康診断結果の扱いは基本的な法令遵守事項は共通ですが、企業の規模や業種、職種の特性によって細かな対応や基準に違いが出ることがあります。

まず、企業規模による違いです。

大企業では産業医や看護職(保健師)が社内におり、健診後のフォロー体制が整っていることが多いです。

産業医は社員の健康診断結果に基づいて就業可否の判断や健康指導を行い、必要なら就業区分判定(通常勤務可・要配慮・就業制限等)を会社に提言します。

一方、50人未満の事業場など産業医選任義務のない小規模企業では、健診結果の管理や事後措置は事業者や総務担当者が担うことになります。

そうした企業でも、各地の産業保健総合支援センター(地域産業保健センター)などを活用して医師の意見聴取や保健指導を受けることができます。

小規模事業所では産業医がいなくても、地域の産業医サービスを利用して健診後の相談や就業判定を行うことが推奨されています。

次に、業種・職種による違いです。

仕事内容によっては健康上のリスクに対する社内基準が厳しく設定される場合があります。例えば運輸業(トラック・バス・タクシー運転手、鉄道・航空など)では乗務員の健康状態が公共の安全に直結するため、法令で定められたより厳しい基準で健康管理が行われることがあります。

高血圧や糖尿病で治療中の場合でも、一定の管理下にあれば乗務可能とするケースもあれば、重度の場合は乗務を禁止し内勤に切り替えるなどの措置が取られることもあります。

高所作業や危険機械を扱う作業員についても、めまいや意識消失のリスクがある疾患(てんかん、重い不整脈など)が判明した場合には、安全配慮のため配置転換や作業範囲の制限が行われます。

これは労働安全衛生上、事業者に課せられた「労働者の安全配慮義務」の一環でもあります。

また食品産業や医療・介護業界では、感染症の有無が特に重要視されます。

入職時健診で結核の疑いが出た場合、飲食店や食品製造業では結核の精密検査結果が出て陰性と確認されるまで就業を控えさせるなどの措置があります。

医療機関でも職員が結核や肝炎ウイルスに感染している場合は患者への感染を防ぐ対策が必須です。

したがって、業種によって健康診断結果に対する対応の厳しさや基準が異なることを認識しておきましょう。

基本的には「その人が安全にその仕事を遂行できるか」という観点で判断されますので、健康上の問題が業務に影響しうる度合いによって扱いが変わると言えます。

要約すると、大企業では専門スタッフによる体系的なフォロー、小規模企業では外部資源の活用、業種によって安全配慮のための独自基準が存在することがあり、企業はそれぞれの状況に応じて健診結果の取り扱いを決定しています。

いずれの職場でも、法律に定められた範囲(産業医の意見聴取と就業措置の検討)は共通ですが、その先の対応に柔軟性や差異が出る点に留意が必要です。

東中野で駅近くの病院をお探しなら、「いたや内科」

東京都中野区東中野3-8-9 東中野医療ビル2階

Googleマップで見る

クリニック紹介

クリニック紹介

診療のご案内

診療のご案内

いたや内科クリニックブログ

いたや内科クリニックブログ

03-3366-3300

03-3366-3300